Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

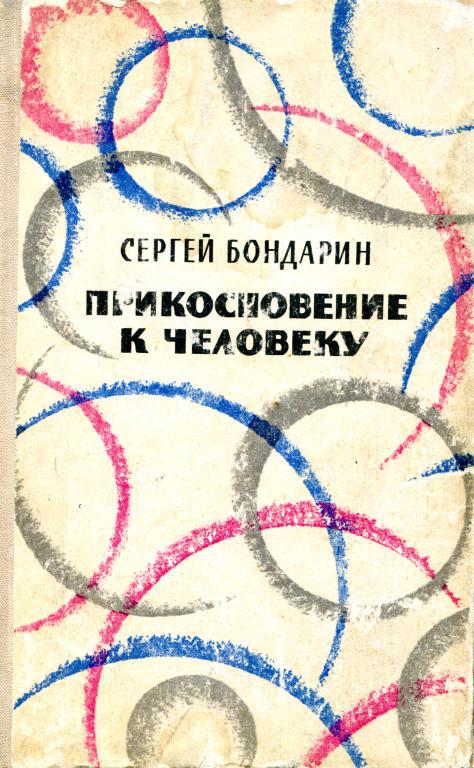

В книгу Сергея Бондарина включены лучшие произведения, написанные им в разные годы. Разнообразные по своим темам, произведения эти объединены стремлением воссоздать те события, которые стали для автора вехами его жизненной и творческой биографии. Годы военного коммунизма и Великой Отечественной войны; друзья молодости, писатели и художники, военные моряки; сибирская тайга, Черное море — таково время и место действия, таковы герои вошедших в эту книгу произведений. Немало страниц уделяет С. Бондарин теме, всегда привлекавшей его, — размышлениям о природе художественного творчества.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Сергей Александрович Бондарин»: