Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

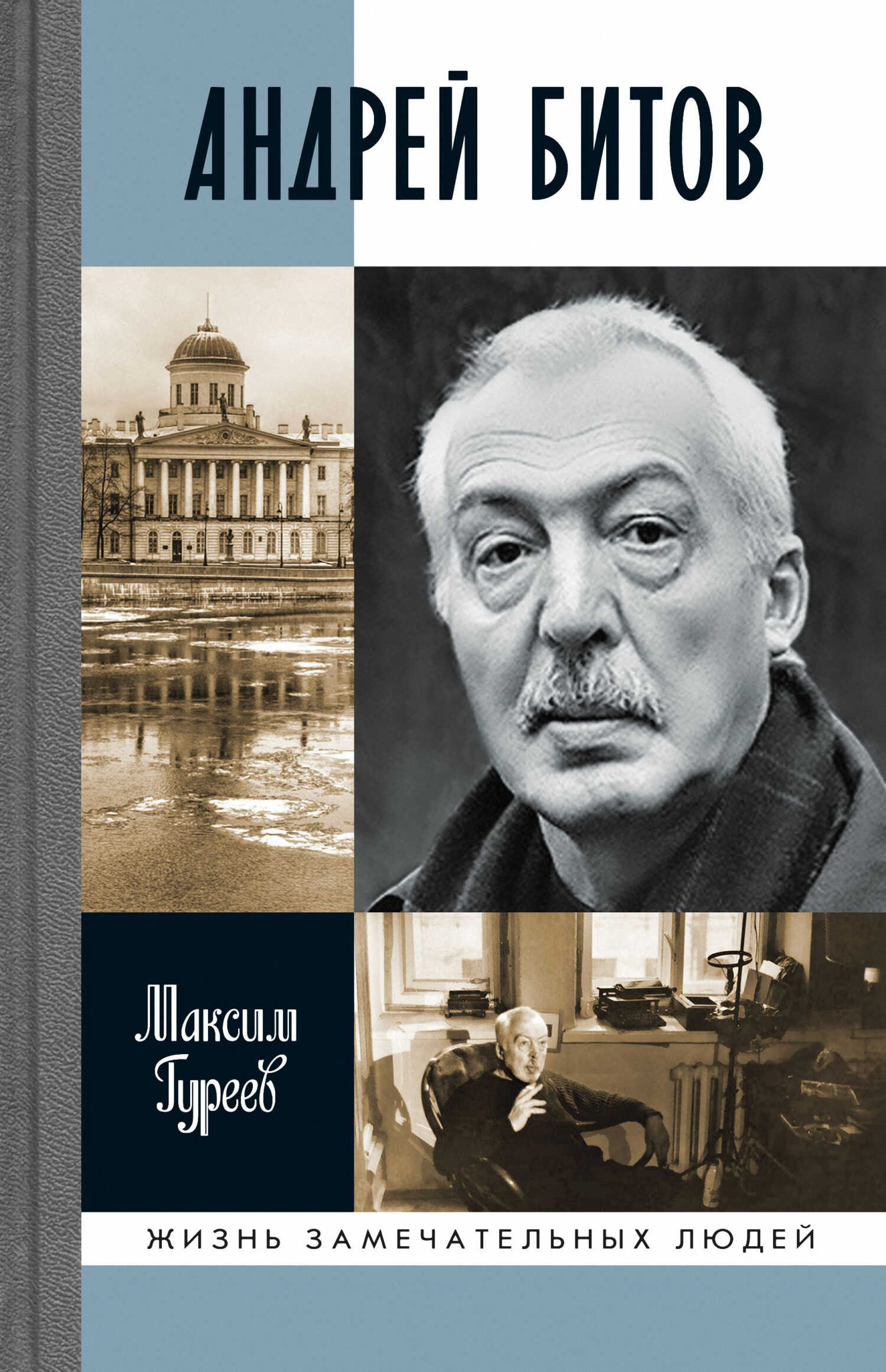

Писательская слава Андрея Георгиевича Битова (1937–2018) никогда не была громкой, но без его романов «Пушкинский дом», «Человек в пейзаже», «Улетающий Монахов» трудно представить современную русскую литературу. Битов ушел от нас совсем недавно, и эта книга является, по сути, первой его биографией. Притом необычной – ее автор, прозаик и режиссер-документалист Максим Гуреев, выстраивает свое повествование как сценарий неснятого Битовым фильма, в который вплетаются цитаты из произведений писателя, воспоминания о нем, голоса современников, рисующие живой и разносторонний портрет памятного многим мастера слова.

Перейти на страницу:

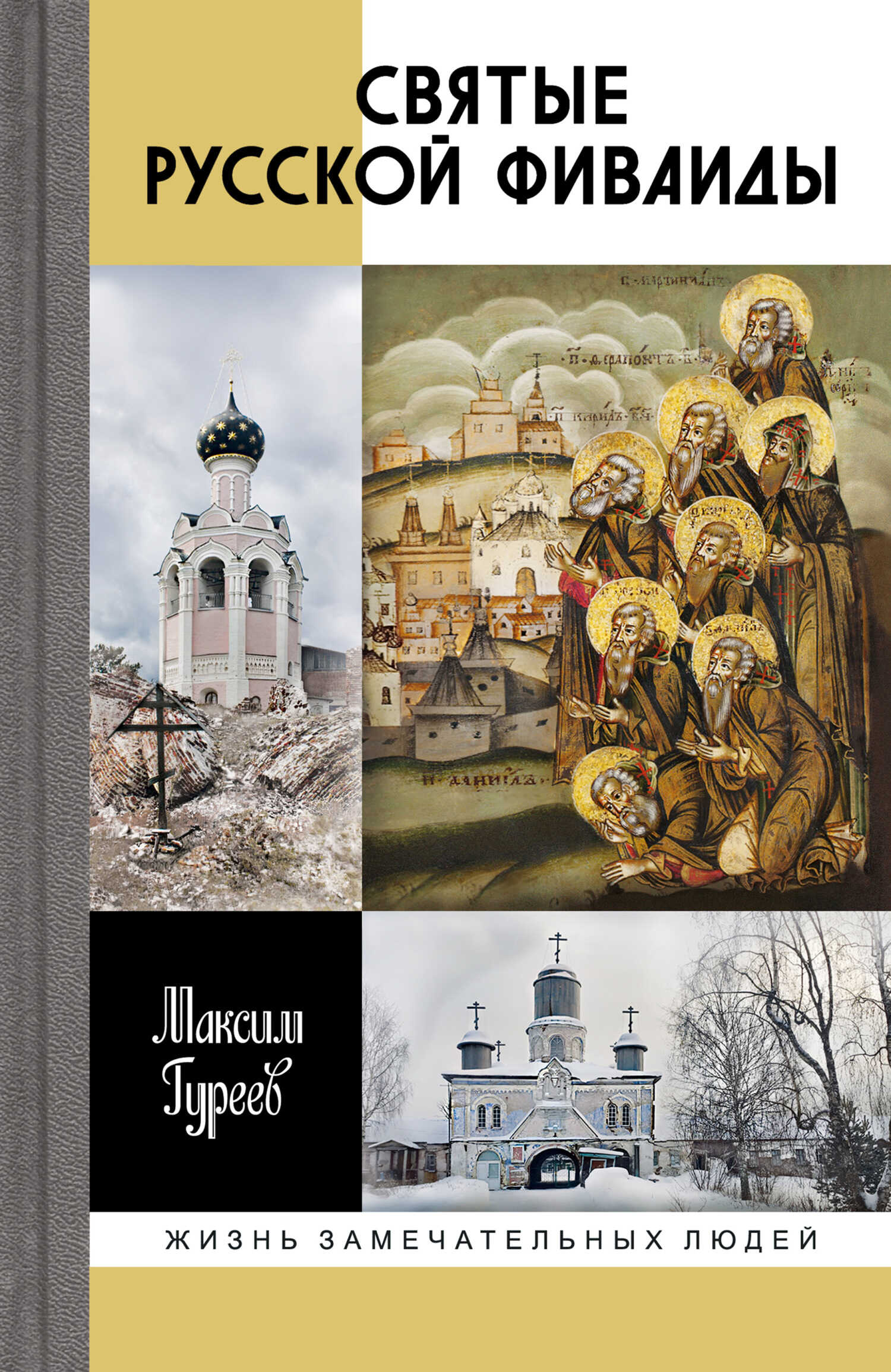

Еще книги автора «Максим Александрович Гуреев»: