Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

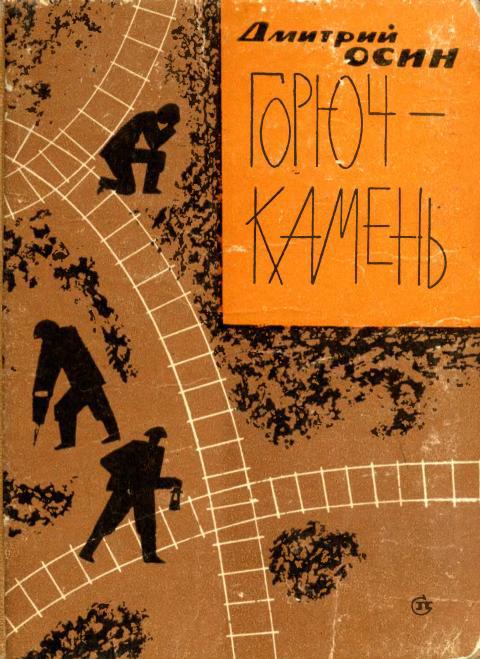

«Горюч-камень» Дмитрия Осина — повесть о шахтерах Подмосковного угольного бассейна. В центре ее сложный конфликт — один из руководителей шахты пытается скрыть свою вину за случившуюся аварию, но другие работники не снимают с себя ответственности, действуют по требованиям совести, по чувству партийного долга. В повести хорошо изображен доблестный труд шахтеров, тяжелый, но приносящий большое удовлетворение, ибо люди знают, что уголь — это жизнь страны. Повесть Дмитрия Осина — широкая картина, рисующая сегодняшнюю жизнь и работу наших шахтеров, хозяйственников, партийных руководителей, правдиво раскрывающая судьбы людей, интересные образы и характеры.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Дмитрий Дмитриевич Осин»: