Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

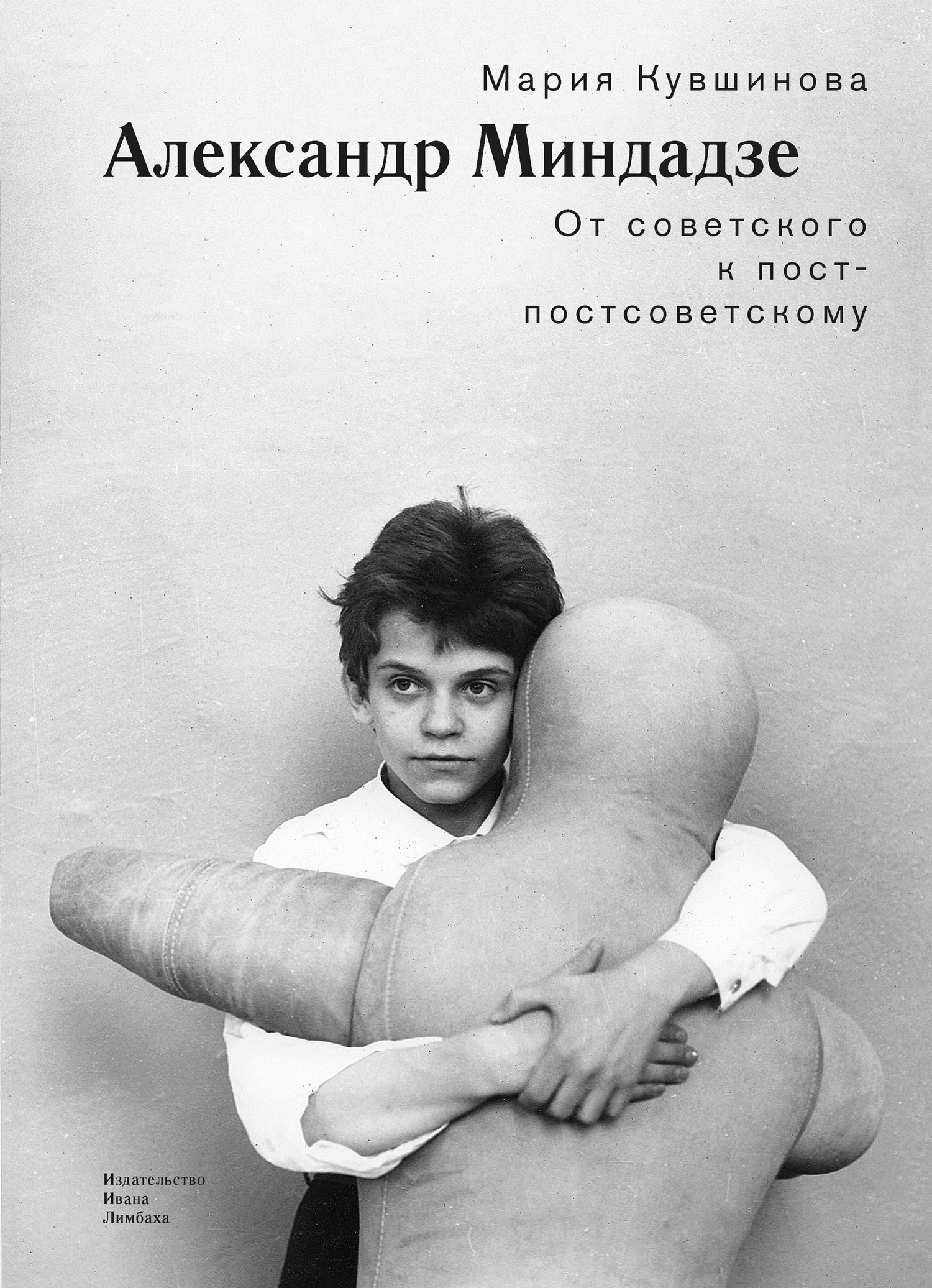

Книга посвящена анализу творчества кинодраматурга и режиссера Александра Миндадзе, чутко предвидевшего и описавшего глобальные исторические процессы в их человеческом измерении. Опираясь на современные исследования о позднем СССР, критик подвергает переосмыслению весь корпус совместных работ Миндадзе и режиссера Вадима Абдрашитова, которые входят в золотой фонд отечественного кинематографа. Столь глубокий анализ творчества Александра Миндадзе производится впервые. Последняя часть книги посвящена новому этапу в его биографии – впечатляющему переходу от деятельности кинодраматурга к работе режиссера.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Мария Кувшинова»: