Шрифт:

Закладка:

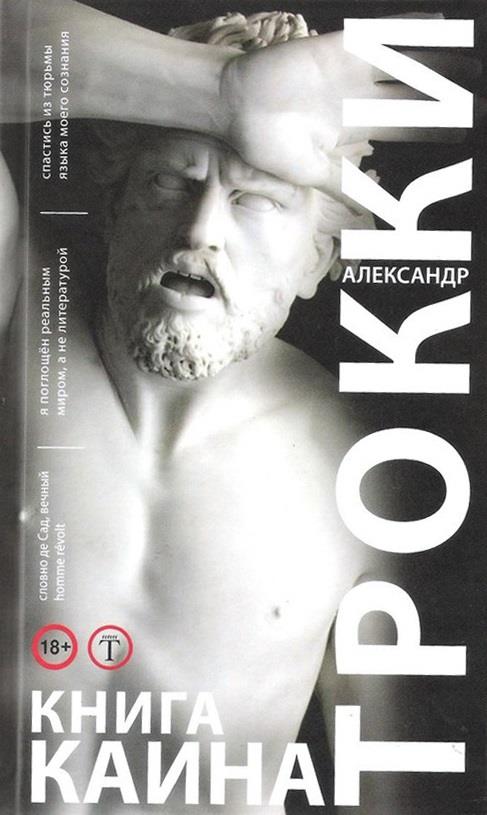

«Книга Каина» (впервые роман опубликован в 1960 г.): После «Голого Ланча» Берроуза — вероятно самое знаменитое, скандальное и захватывающее автобиографическое произведение о наркомании, повествующее обо всех нюансах жизни героиномана. Сам Трокки говорил о «погружении во внутренний космос», для которого он превратил свою болезнь — «употребление наркотиков» — в предмет серьезного и честного философского исследования. «Книга Каина», подробный отчет об одиссее джанки-писателя в Нью-Йорке, даже больше, чем роман — это манифест образа жизни, репортажа «путешествии в аду», экспериментальный дневник наркомана, сочетающий в себе автобиографию и философскую прозу, изучение деформации сознания под влиянием наркотиков, и грубый эпатаж, разрушающий все моральные условности, язвительный культурологический комментарий литературных процессов и нигилистический протест против «этики общества потребления». Этот бестселлер шестидесятых сейчас признан критиками классикой современной литературы и переведен на многие языки.