Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

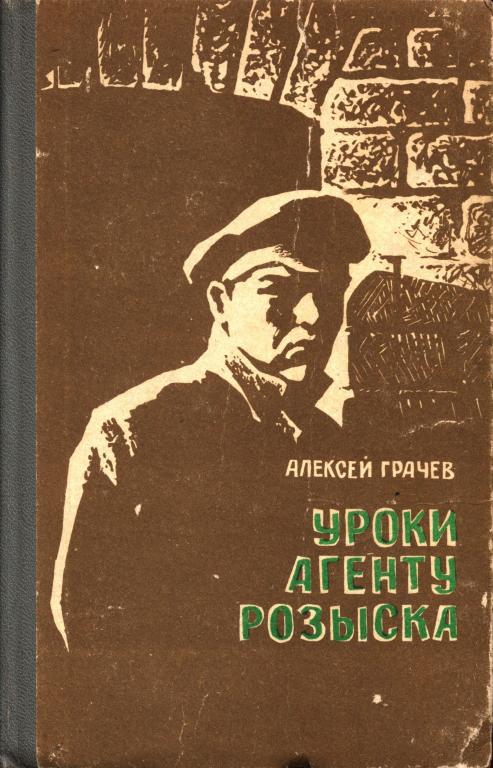

В своей новой повести прозаик Алексей Грачев рассказывает о трудной работе сотрудников уголовного розыска в одном из губернских городов в первые годы существования молодой Советской республики. Автор использовал материалы Государственного архива Ярославской области и воспоминания ветеранов милиции.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Алексей Федорович Грачев»: