Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

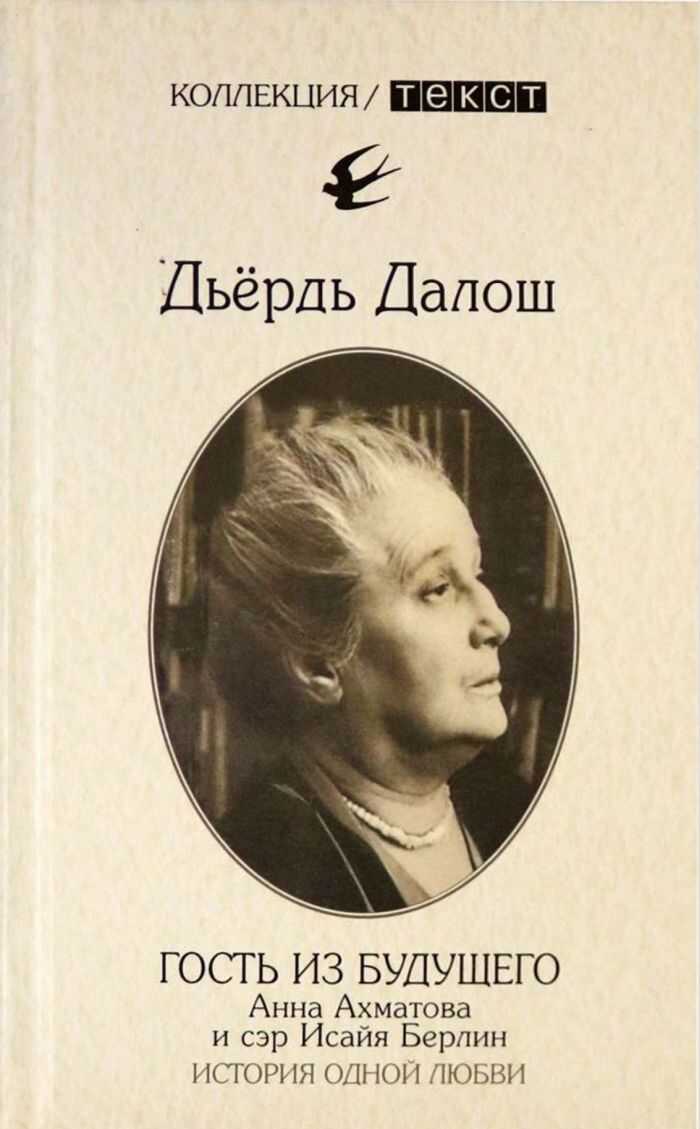

Известный венгерский писатель Дьёрдь Далош написал увлекательную книгу об отношениях Анны Ахматовой и сэра Исайи Берлина. Эта история позволила автору по-новому взглянуть на творчество Ахматовой и показать ту общественно-политическую атмосферу, в которой творила великая поэтесса. Ахматова не была уничтожена физически, как многие другие гении русской культуры, но вся ее жизнь в условиях советской действительности стала тяжелой и унизительной драмой.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Дьердь Далош»: