Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

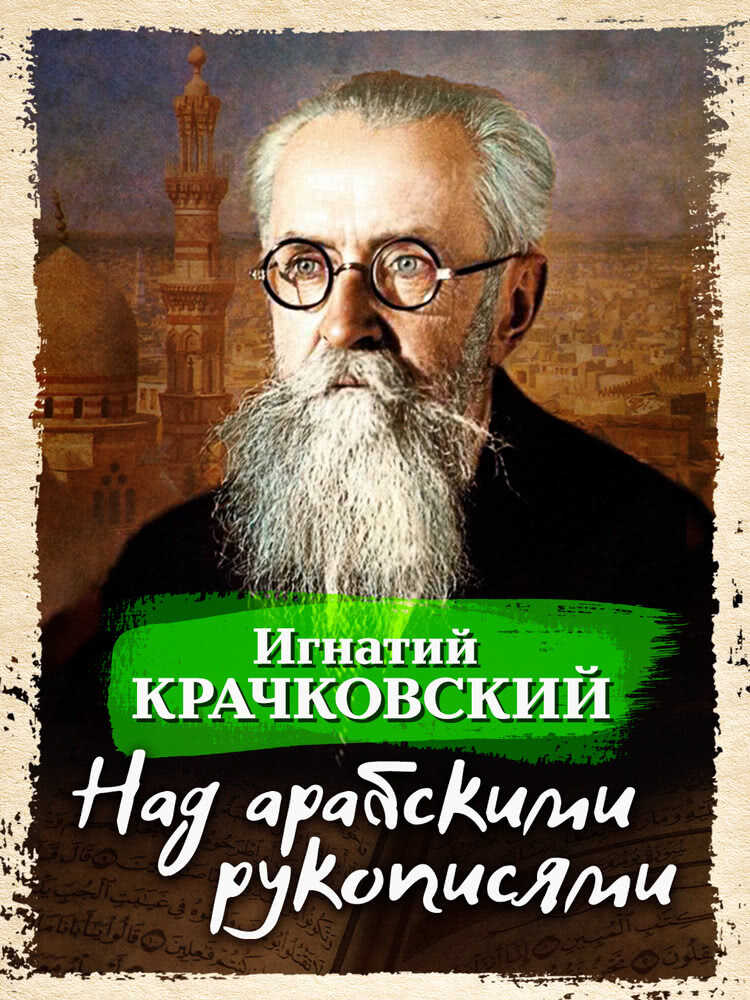

Выдающийся востоковед, арабист, исламовед, академик Российской академии наук Игнатий Юлианович Крачковский (1883–1951), оставил богатейшее творческое наследие. Его перу принадлежат более 500 печатных трудов, десятки неопубликованных рукописей, научных докладов и лекций. Книга «Над арабскими рукописями» дает нам уникальную возможность узнать больше о жизни, работе и научных открытиях этого талантливого ученого.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Игнатий Юлианович Крачковский»: