Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

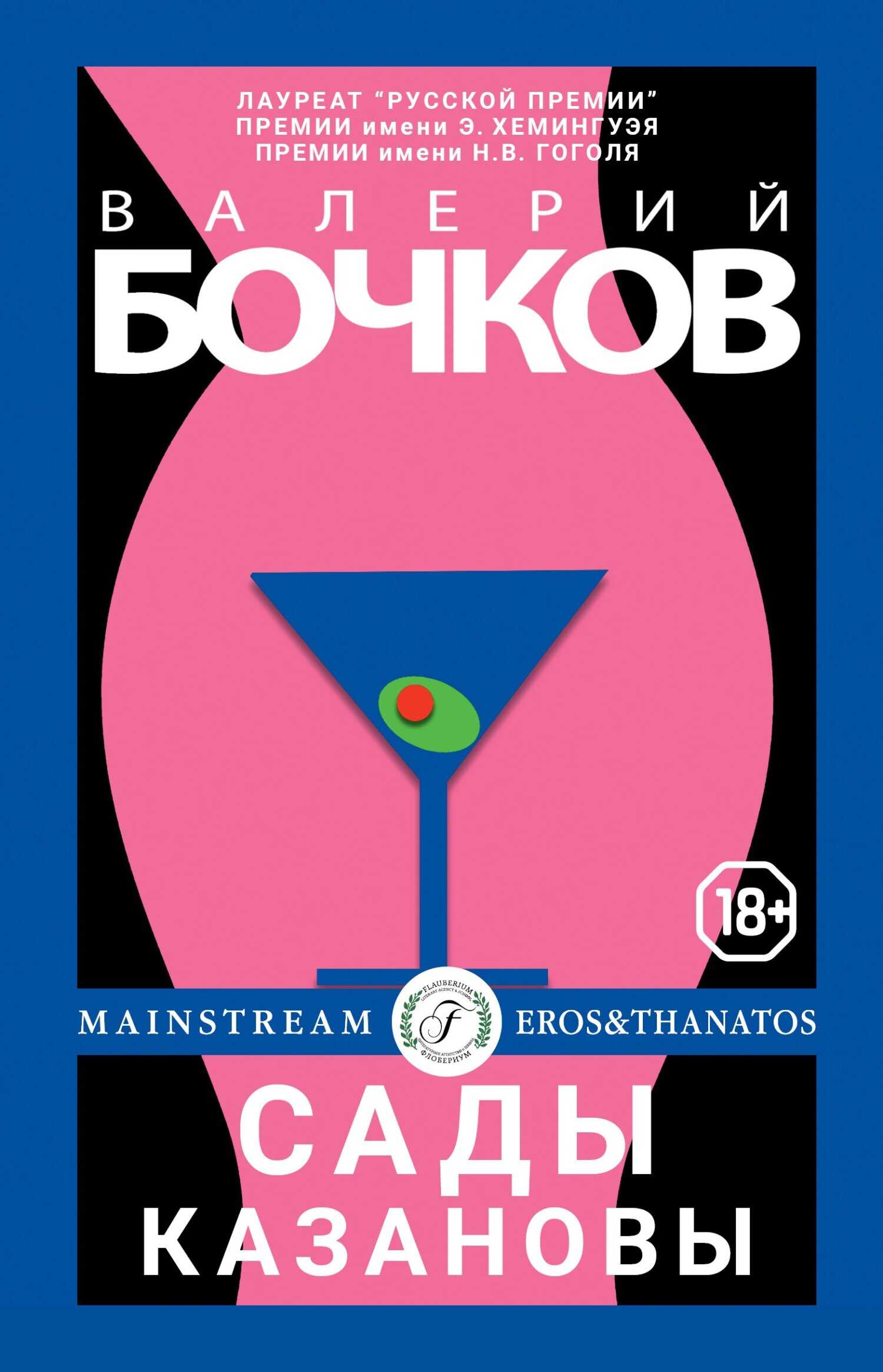

Самый загадочный роман В. Бочкова. Мастерски смешав жанры, автор отправляет читателя не в путешествие, а в головокружительный полет. Динамика повествования, виртуозность языка, неожиданные повороты сюжета, аллюзии – эти фирменные ингредиенты прозы Бочкова продемонстрированы в романе с блеском. К тому же в нем есть страницы его тайного дневника. Русский беллетрист Дмитрий Виноградов, живущий в вермонтском лесу в одиночестве, покупает в местной антикварной лавке старинный сейф, в котором спрятана голова девушки – герой уверен, что живая. Сейф доставляют домой – и с этого момента с героем начинают происходить удивительные события, в которых сплетаются реальность, сны и фантазии…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Валерий Борисович Бочков»: