Шрифт:

Закладка:

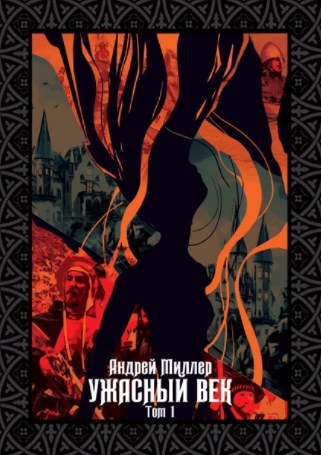

Двадцать лет назад завершилась великая война, но её эхо не смолкло. Победившее королевство истощено 40-летней бойней и живёт памятью о славном прошлом. Послевоенному поколению нелегко под флагами отцов-героев. Проигравшие извлекли уроки из поражения: их государство стремительно модернизируется, в обществе зреет реваншизм. А кое-кто из ветеранов воюет за деньги далеко от дома... Мир вошёл в эпоху перемен. Феодализм и рыцарство ещё сильны, но отживают своё: наступают новые веяния в политике, экономике, обществе и войне. Старые счёты не сведены — и новые конфликты неизбежны. Между тем этот мир — в руках не только людей. Высшие силы, о которых единицы имеют правильное представление, также действуют. И их отношения тоже непросты. Ужасный век продолжается.