Шрифт:

Закладка:

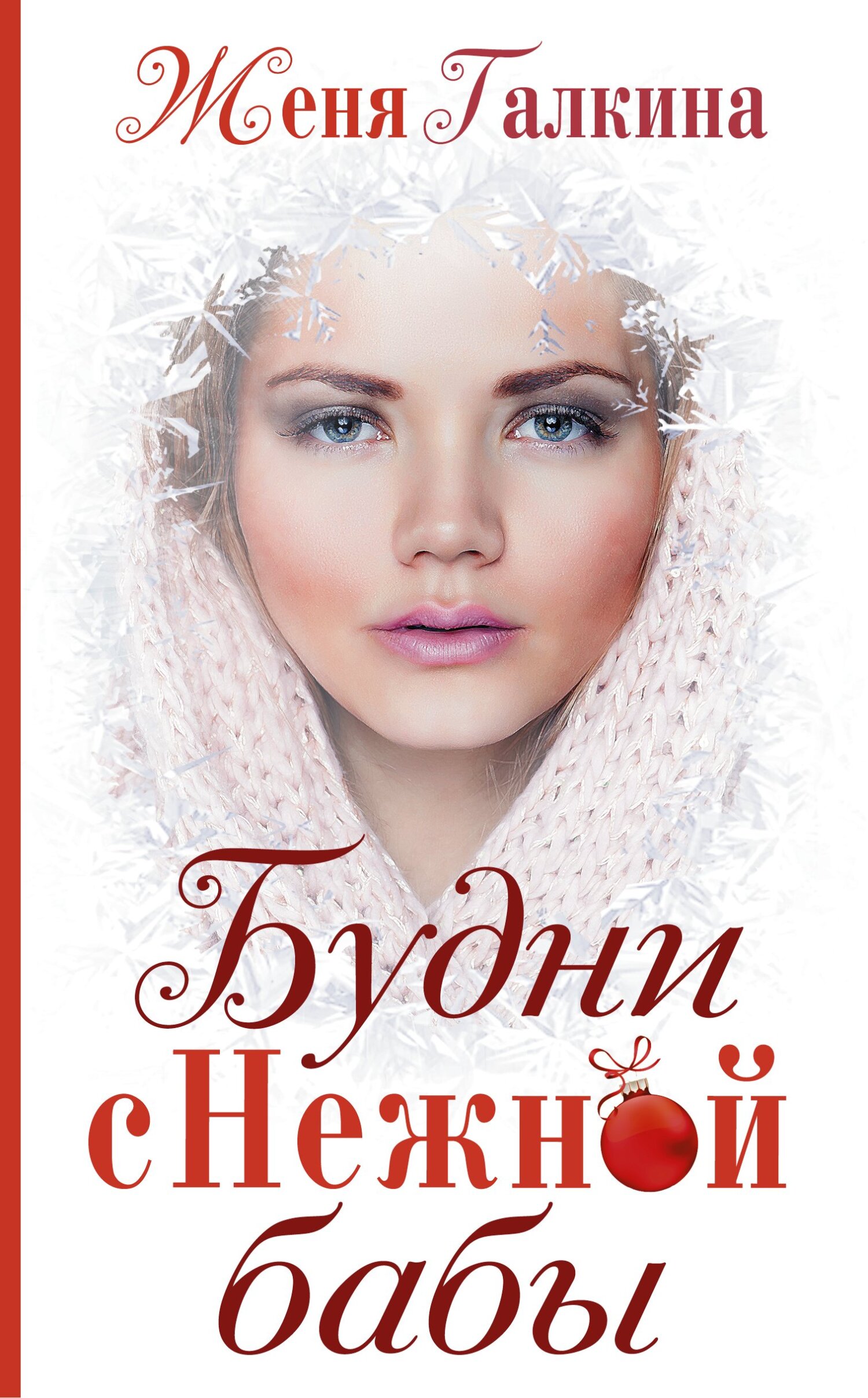

Вы хотите узнать, как живет Снежная баба? Тогда вам стоит прочитать книгу “Будни Снежной бабы” - веселую и добрую повесть, написанную Евгенией Галкиной - популярной детской писательницей. Это не просто литературное произведение, это забавная история о том, как Снежная баба попала в город и как она устроила свою жизнь.

В этой книге вы познакомитесь с героиней, которая называется Снежана. Вы узнаете о том, как она была слеплена из снега двумя детьми, как она ожила и стала членом их семьи, как она ходила в школу и дружила с другими детьми. Вы окунетесь в атмосферу города, которая была полна сюрпризов и приключений, но также и тепла и заботы. Вы почувствуете, как она училась быть человеком и как она радовала всех своим присутствием.

“Будни Снежной бабы” - это книга, которая заставляет смеяться и удивляться вместе с главной героиней. Это книга, которая не дает скучать ни на минуту. Это книга, которую вы можете читать онлайн на сайте knizhkionline.com - лучшем ресурсе для любителей литературы. Не упустите свой шанс погрузиться в мир сказки и фантазии, который открывает перед вами Евгения Галкина - талантливая писательница и поэтесса.