Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

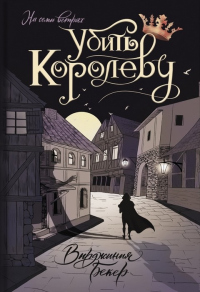

Секретная миссия, возложенная на отца юной Катерины Арундел, заканчивается его гибелью. Девушка дает себе слово отомстить врагам. С этого момента начинаются ее рискованные приключения, конечная цель которых — убить королеву Англии Елизавету I. Шекспировские времена и не менее безумные страсти под пером Вирджинии Бекер превращаются в захватывающий шпионский триллер. Кто же выйдет победителем из вечной борьбы между любовью и долгом?

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Вирджиния Бекер»: