Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

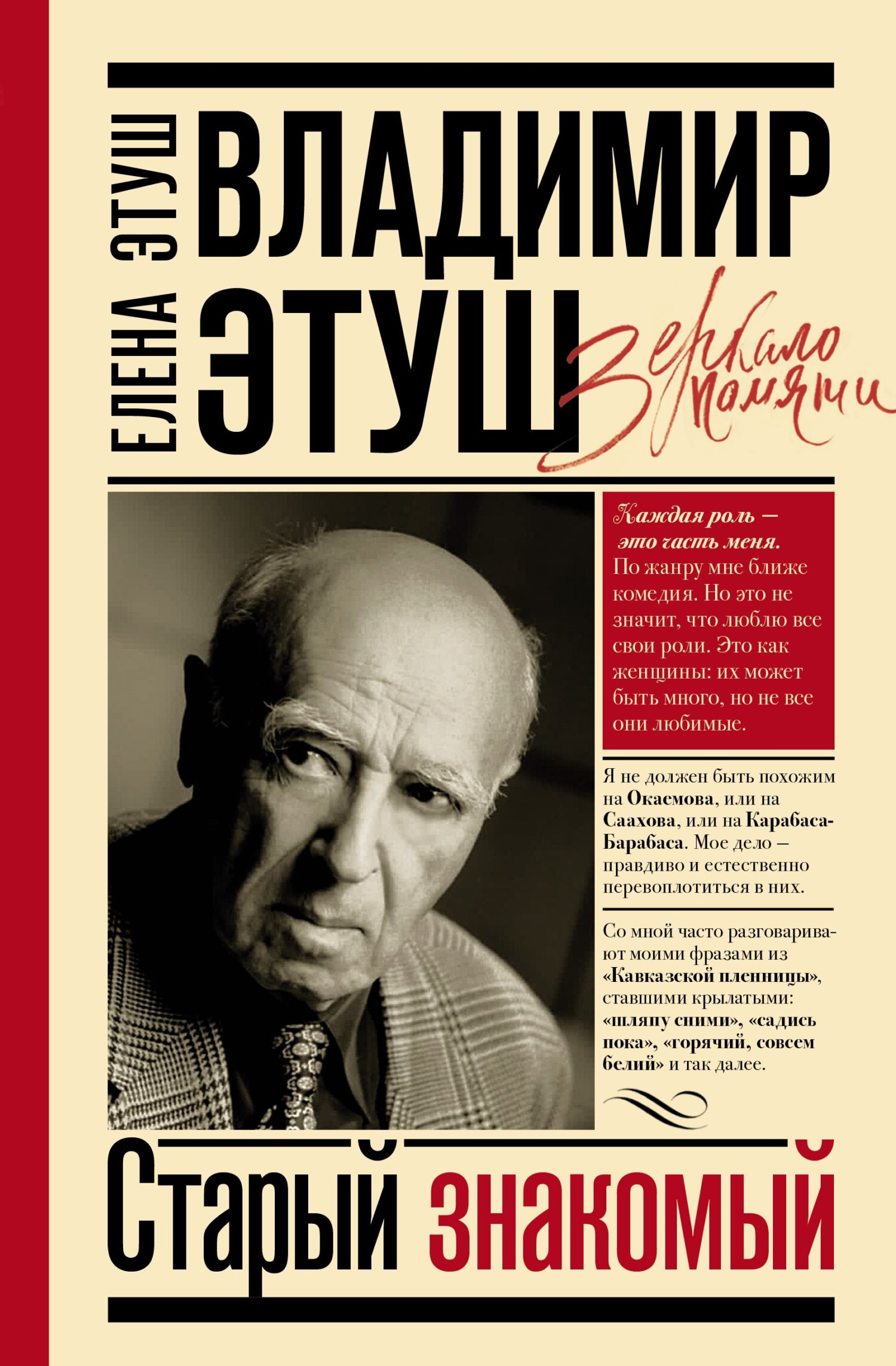

В этой книге собраны размышления Владимира Этуша о своей жизни, войне, театре, кино, а также воспоминания его коллег и учеников: у каждого из них тоже есть своя история о нем. Многое из этого увидело свет впервые. Наконец полностью опубликован фронтовой дневник Владимира Абрамовича, один из ярких документов эпохи, рассказывающий о Великой Отечественной войне. Актер, фронтовик, педагог… вот такой он, наш старый знакомый.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Елена Евгеньевна Этуш»: