Шрифт:

Закладка:

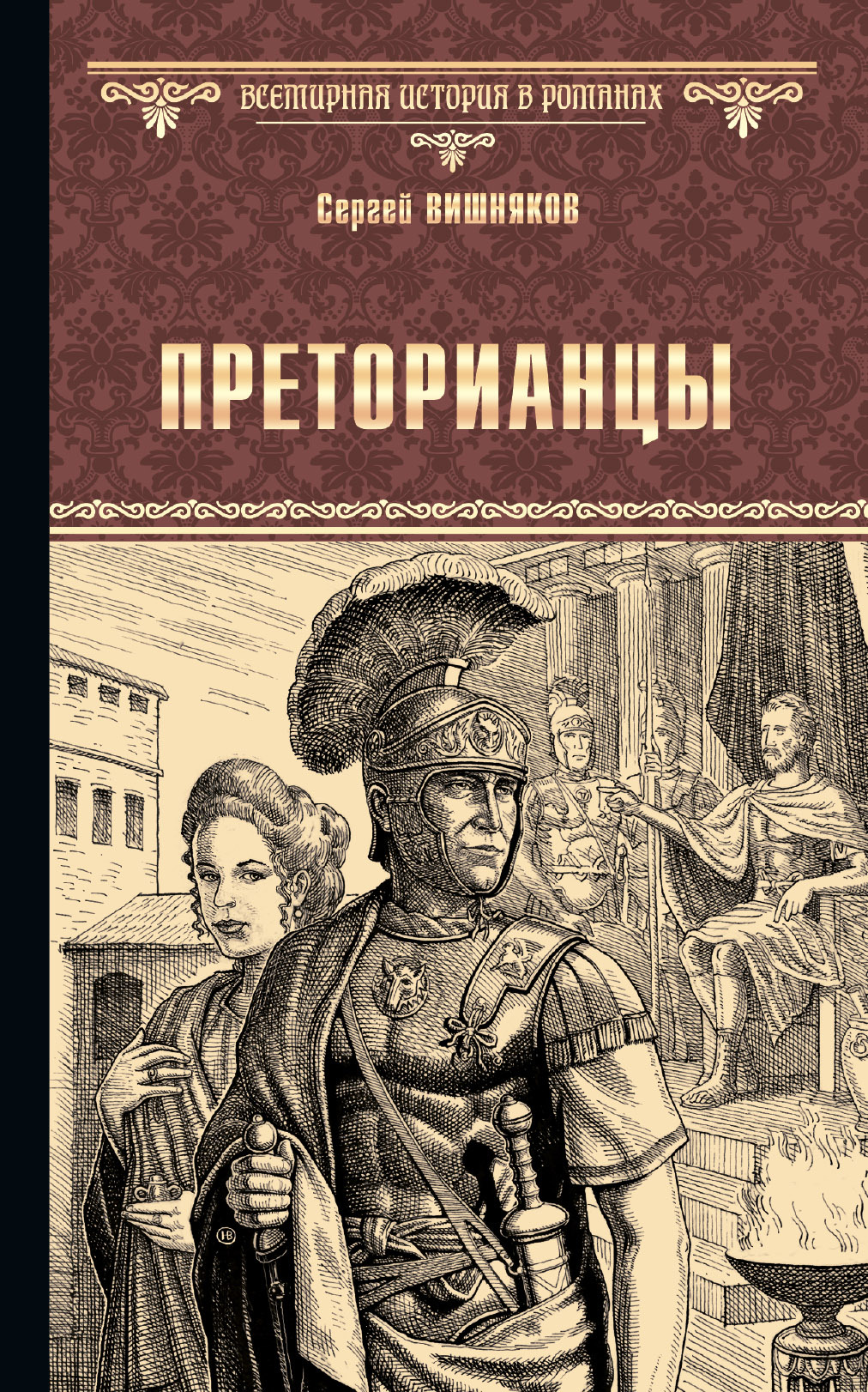

Преторианцы – гвардия римских цезарей, которая своими силами способна возвести на трон Римской империи кого угодно. Только заплати. В 193 году н. э. после убийства Коммода место императора достается Публию Гельвию Пертинаксу, сыну вольноотпущенника. Несмотря на то что Пертинакс задолжал преторианцам половину денег, обещанных за поддержку, он убежден, что останется императором долго. Пертинакс не хочет верить, что преторианцы, привыкшие при Коммоде к разгульной жизни, вседозволенности и частым подаркам, уже ищут повод для бунта.И все же преторианцев нельзя назвать торгашами, которые лишь прикидываются воинами. Они способны на смелые и отчаянные поступки, им не чуждо благородство, а кем-то движет вовсе не жажда выгоды, а бескорыстная любовь к женщине.