Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

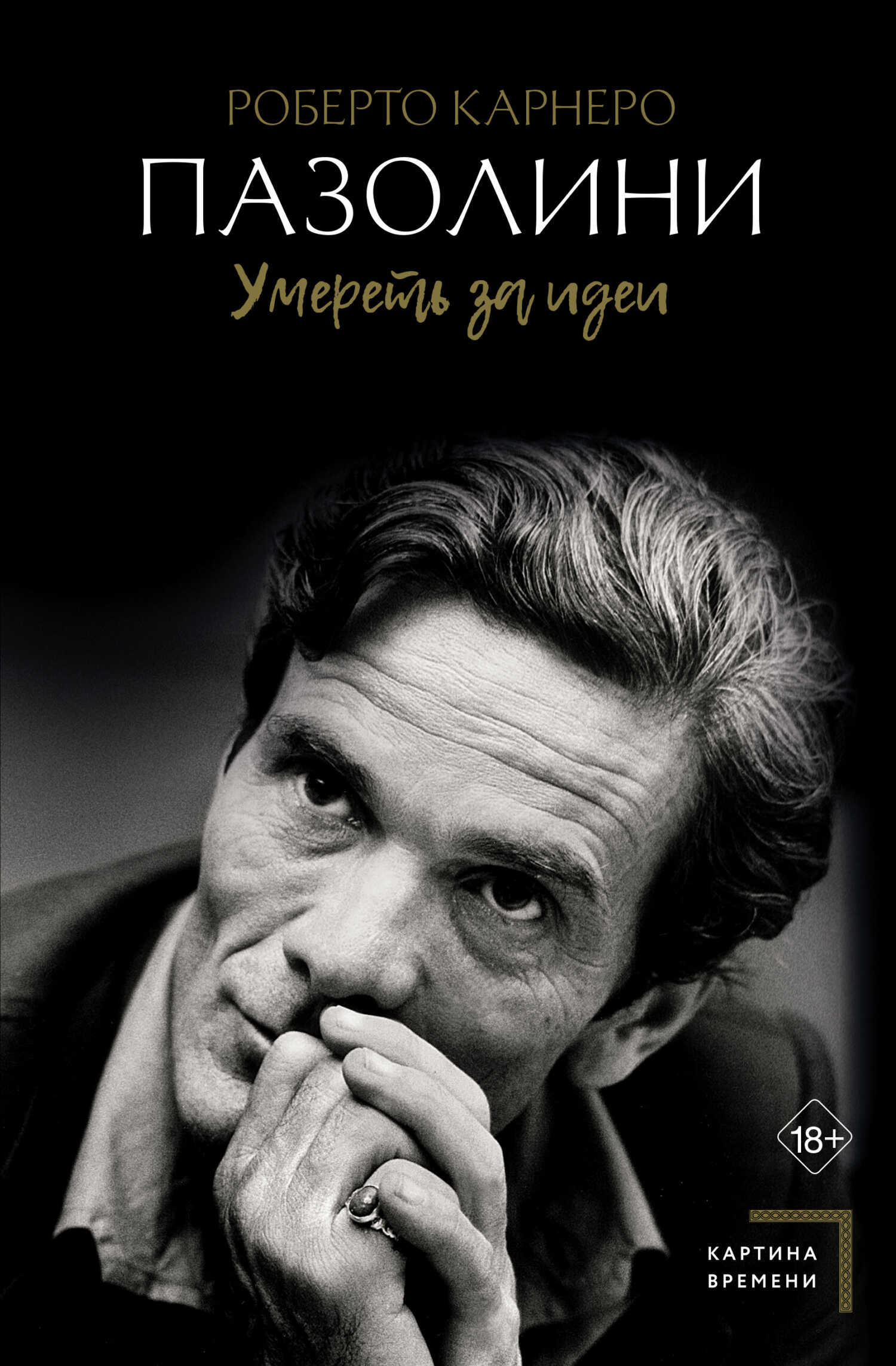

Книга «Пазолини. Умереть за идеи» исследует творчество Пьера Паоло Пазолини от поэзии до художественной литературы, от театра до кино, от журналистики до литературной критики, предлагая читателю взгляд на его работы как на единое целое. Автор Роберто Карнеро анализирует различные фазы творчества Пазолини, пересекая их в постоянно меняющемся творческом дискурсе. Книга выделяет великие «пазолинские» темы, такие как молодость, отношения с религией и политикой, ностальгия по прошлому и апокалиптическая фаза последних лет.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Роберто Карнеро»: