Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

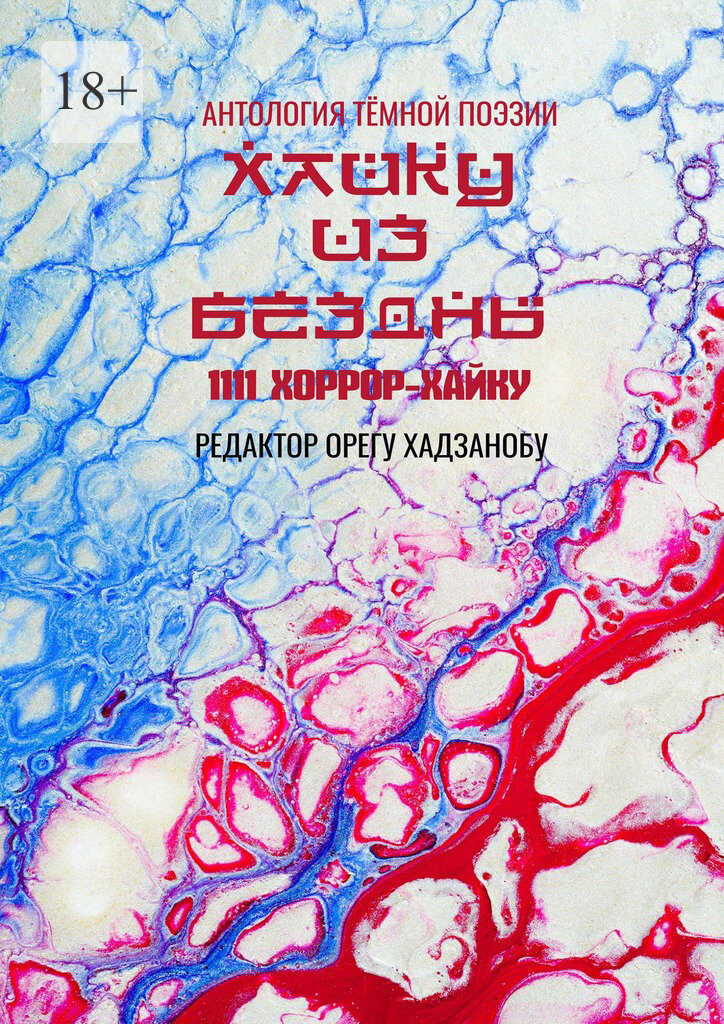

Американский писатель Дон Маркис как-то сказал: «Издать книгу стихов – всё равно что уронить лепесток розы в Гранд-Каньон и ждать эха».Мы не собираемся потрясти общественность выпуском этой книги. Мы всего лишь создали первую русскоязычную антологию тёмной поэзии, потому что любим эксперименты.Если вам нравятся наполненные мистическим ужасом строки Эдгара По, Г. Ф. Лавкрафта и Гёте; мрачные стихи Клайва Баркера, Стивена Кинга и Тилля Линдеманна, то эта книга – для вас. Книга содержит нецензурную брань.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Олег Хасанов»: