Шрифт:

Закладка:

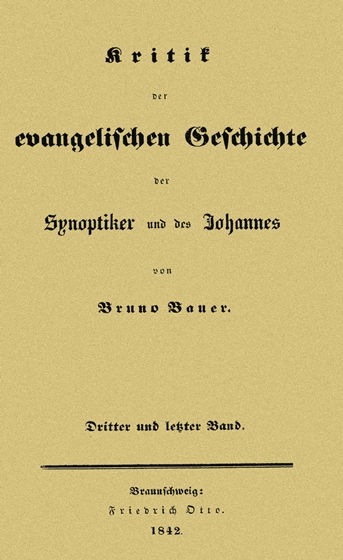

Данная публикация сделана на основе издания «Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker und des Johannes, (Braunschweig, 1842)», которое включает в себя все три тома работ по критическому анализу «Нового завета». Данные работы никогда на русском языке не издавались. Будучи репродукцией исторического артефакта, данное произведение может содержать недостающие или размытые страницы, некачественные изображения, ошибки и т. д. Ученые считают, и мы с ними согласны, что эта работа достаточно важна, чтобы ее сохранить, воспроизвести и сделать общедоступной. Перевод автоматизированный, выполнен с помощью современных компьютерных программ-переводчиков, использующих ИИ. Текст не редактировался, встречаются фразеологические и смысловые неточности. Предлагается читателям для ознакомления (без ссылок и примечаний). Готовятся к публикации в 2023 году работы Бруно Бауэра: «Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs», 3 vols. (1850–51),[Критика Евангелий и история их происхождения, в 3-х томах]; «Die theologische Erklärung der Evangelien» (Berlin, 1852), [Богословское объяснение Евангелий]; «Christus und die Cäsaren» (Berlin, 1879), [Христос и цезари].