Шрифт:

Закладка:

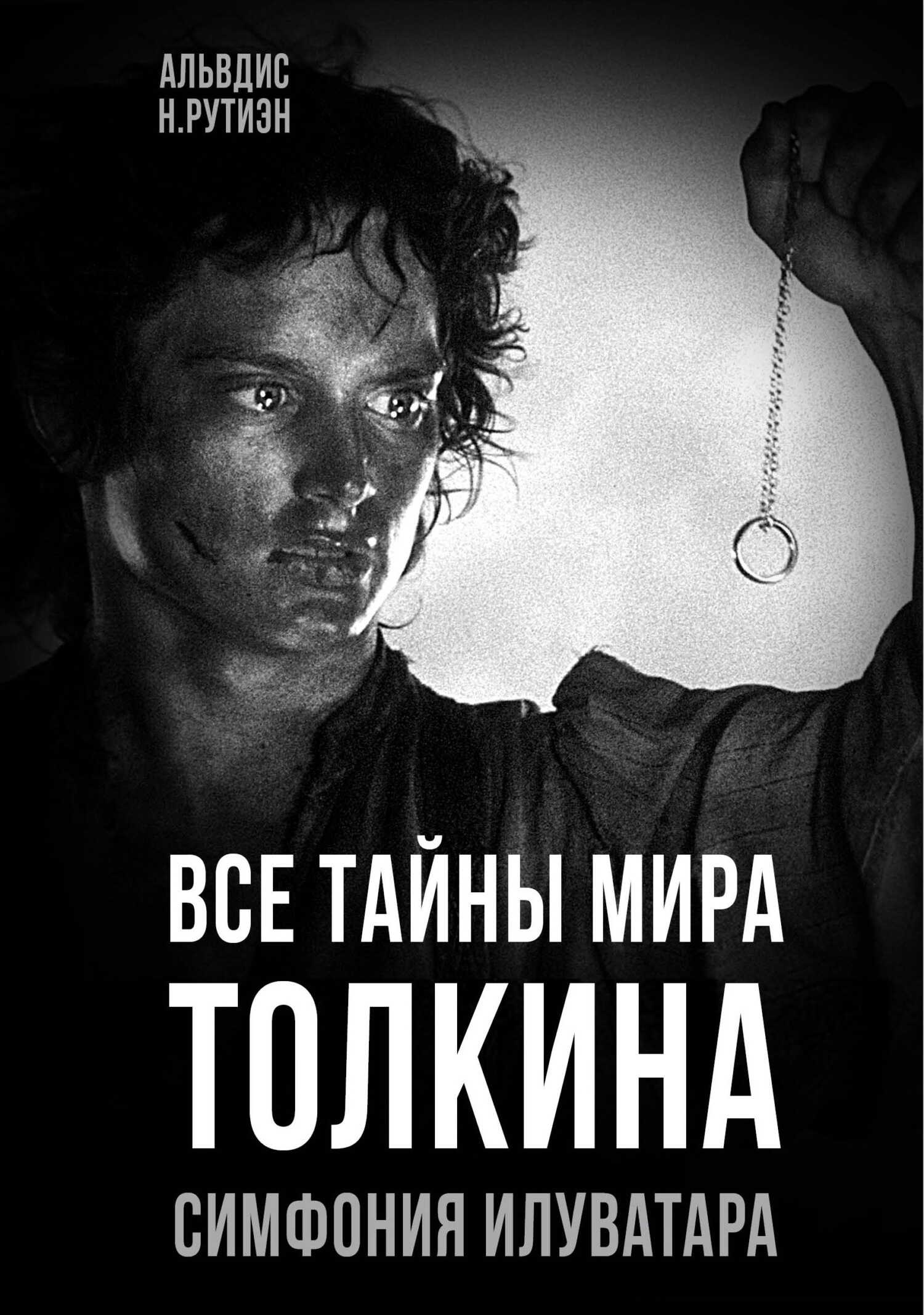

Детальное исследование мира, в котором происходит действие “Властелина колец”, “Хоббита” и “Сильмариллиона”. Фольклорист и толкинист Александра Баркова рассказывает о мифологических сюжетах и героях, легших в основу книг Толкина. Мир Средиземья, созданный Дж. Р. Р. Толкином под влиянием кельтского, скандинавского и финского эпоса, породил новую мифологию, которая продолжает влиять на умы людей. В этой книге фольклорист и преданный толкинист Александра Баркова рассказывает об истоках сюжетов «Властелина колец», «Хоббита» и «Сильмариллиона» и о том, как преломились в них универсальные мифологические категории, сохранившиеся в культуре с древнейших времен до наших дней. Отдельная глава посвящена субкультуре толкинистов, ставшей источником собственных легенд и преданий.