Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

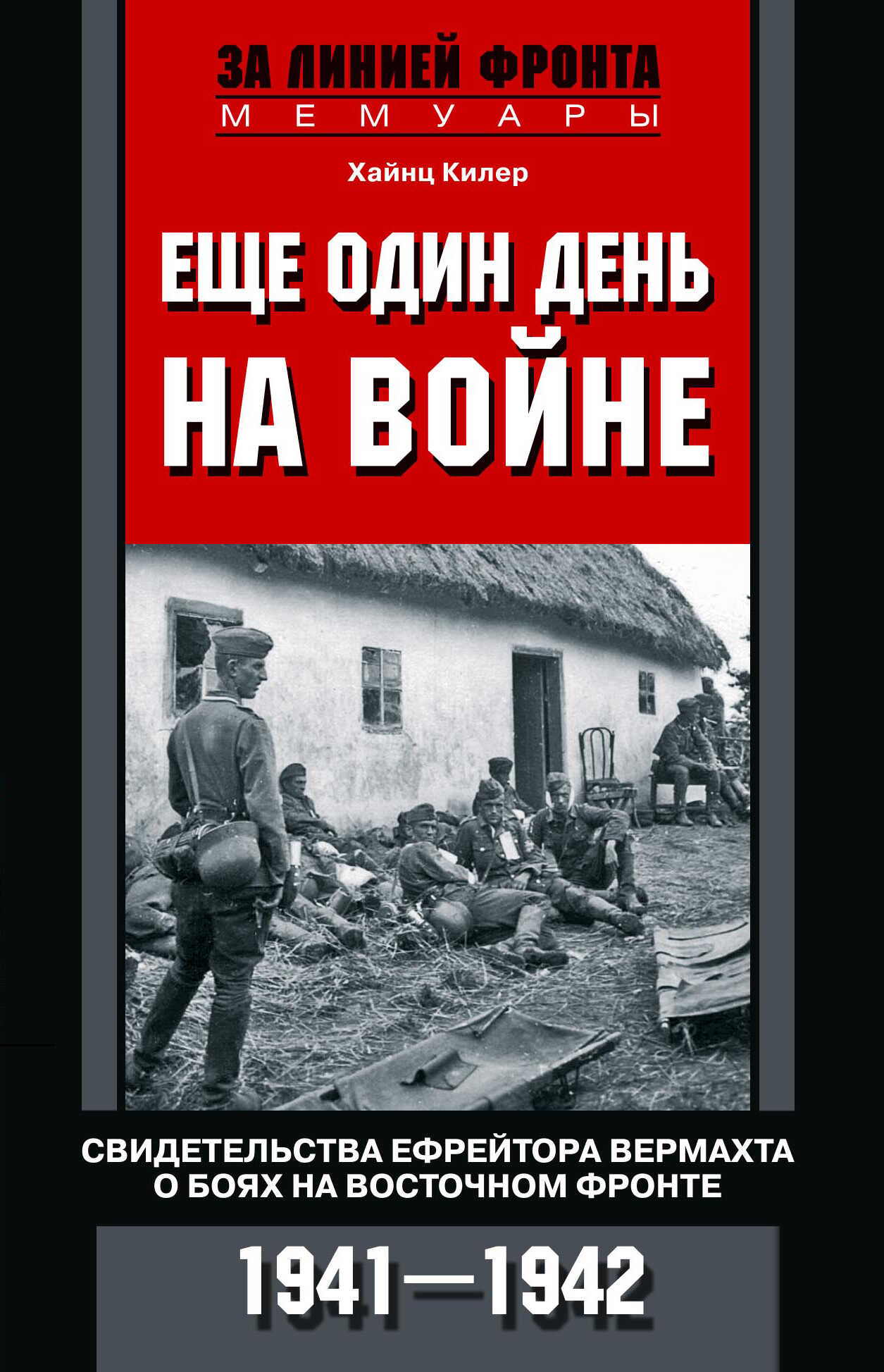

Записки Хайнца Килера – еще один ценный документ, свидетельствующий о фронтовых буднях Второй мировой войны. Ефрейтор Хайнц Килер служил санитаром в немецком военном госпитале. Свой дневник он начал в сентябре 1941 г. – в то время, когда немецкие войска вплотную подошли к Москве. День за днем Килер ухаживал за ранеными, наблюдая кровавые раны, смерть, болезни и голод. Мирный человек в душе, он все больше проникается отвращением к войне, к тому, как она разрушает душу и жизнь тех, кто в нее, так или иначе, втянут. Он не может понять, зачем людей принуждают убивать друг друга, и говорит самому себе: «Мы должны стремиться не к завоеванию мира, а служить ему». В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Хайнц Килер»: