Шрифт:

Закладка:

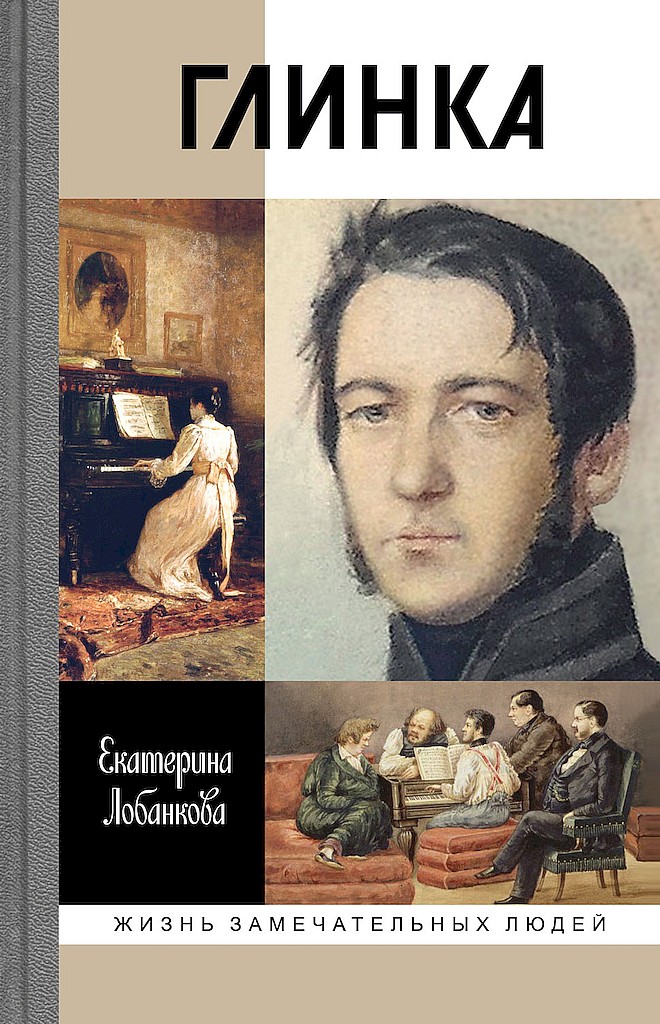

Михаил Иванович Глинка - не только выдающийся композитор, но и яркая личность, чья жизнь была насыщена событиями, приключениями и творческими поисками. В книге “Глинка. Жизнь в эпохе. Эпоха в жизни” Екатерины Лобанковой вы узнаете, как Глинка стал основоположником русской национальной музыки, как он путешествовал по Европе, как он встречался с великими деятелями культуры и искусства, как он переживал семейные и любовные драмы, как он относился к политике и обществу своего времени. Автор книги - кандидат искусствоведения, специалист по истории русской музыки - представляет Глинку в широком историческом контексте, опираясь на современные исследования и архивные материалы. Книга написана живо и увлекательно, она содержит много интересных фактов и цитат из писем и дневников Глинки и его современников. Книга будет интересна не только любителям музыки, но и всем, кто хочет узнать больше о русской культуре XIX века. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com.