Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

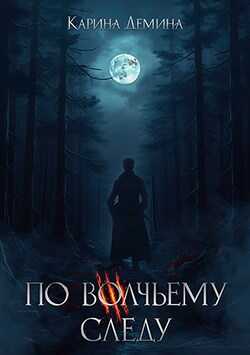

Придет серенький волчок, и ухватит за бочок... В темный-темный лес потащит, а там и не найдут. Возможно, даже искать не будут, потому как издревле в темных-темных лесах люди пропадали. Но что-то переменится, когда на пеньке обнаружат голову. А потом и вторую, принадлежащую излишне старательному следователю. Две же головы - уже повод отправить на место особую группу. Пусть Бекшеев и разбирается, что же такого происходит в маленьком провинциальном городке близ границы. И какое отношение к происходящему имеют беглые каторжники, контрабандисты и сожженная в годы войны деревня. Главное, ступив на след, не увлечься. И помнить, что волк - животное умное.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Екатерина Лесина»: