Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

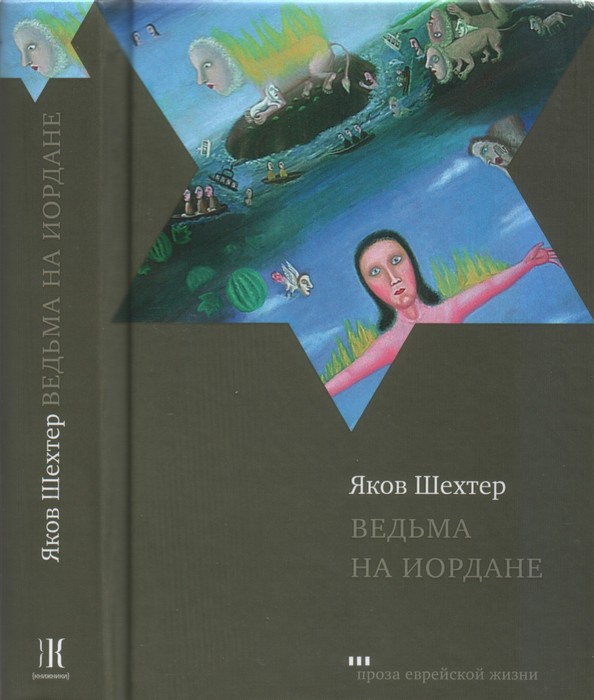

Израильский прозаик Яков Шехтер известен российскому читателю прежде всего как автор серии книг «Голос в тишине», в которых он искусно воссоздает мир хасидского еврейства, с его философией и самобытностью. Захватывающие сюжеты, непредсказуемые характеры, неожиданные параллели — реальность в произведениях Шехтера многомерна и насыщенна. В рассказах и повестях, вошедших в этот сборник, обыденное и житейское нередко пронизано гротеском и соседствует с мистикой каббалы, и поистине новаторским является стремление писателя решить теологическую задачу — увидеть Высшее присутствие в столкновении и переплетении человеческих судеб.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Яков Шехтер»: