Шрифт:

Закладка:

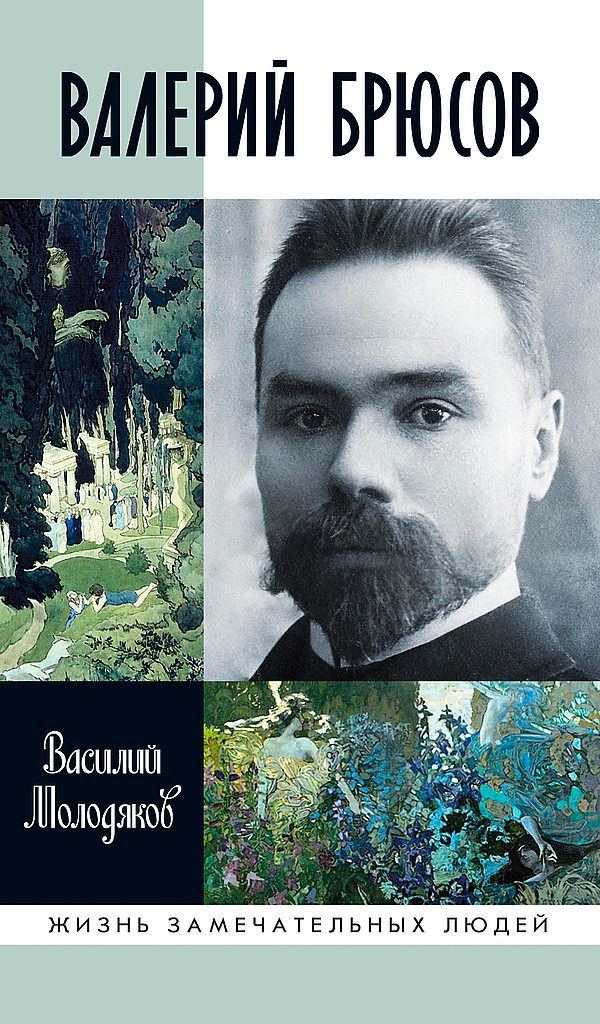

Имя великого русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), вождя символизма и реформатора литературы, известно каждому образованному человеку, но его биография появляется впервые. Книга содержит проницательный анализ жизненных и творческих коллизий, сплавленных в увлекательный «жизнетворческий» текст. Вдохновенный поэт и требовательный мастер, мудрый учитель и вечный ученик, мистик и рационалист, империалист и большевик, Брюсов-человек предстает перед читателем во всей своей «стообразной сути». Литературные произведения, мемуары, дневники, письма Брюсова и его современников, друзей и врагов, послужили автору материалом для критического жизнеописания, в котором из мозаики фактов складывается достоверный портрет уникальной творческой личности в контексте эпохи, обильной драматическими событиями.