Шрифт:

Закладка:

Это книга о том, как один человек может изменить свою судьбу и судьбу других. Герой книги - Алексей, бывший военный, который страдает от потери памяти. Он не помнит своего прошлого и не знает своего будущего. Он живет один в маленькой квартире и работает охранником в музее. Он не мечтает о большом и не верит в чудеса. Но однажды он находит в музее странный предмет, который оказывается ключом к его памяти. Он начинает вспоминать свою жизнь и узнает, что он - не простой человек, а агент спецслужбы, который выполнял опасные задания. Он также узнает, что за ним охотятся не только его бывшие враги, но и его бывшие друзья, которые хотят заполучить его секреты. Как выжить в этом кошмаре и не потерять себя? Как разобраться в своих чувствах к женщине, которая появилась в его жизни в самый неподходящий момент? Как найти свое место в мире, где все не так, как кажется? Эти вопросы мучают Алексея, который пытается найти выход из сложной ситуации. Но он не одинок: на его стороне верные друзья, отважные коллеги и прекрасная женщина. Вместе они смогут противостоять злу и добиться справедливости. Но по какой цене?

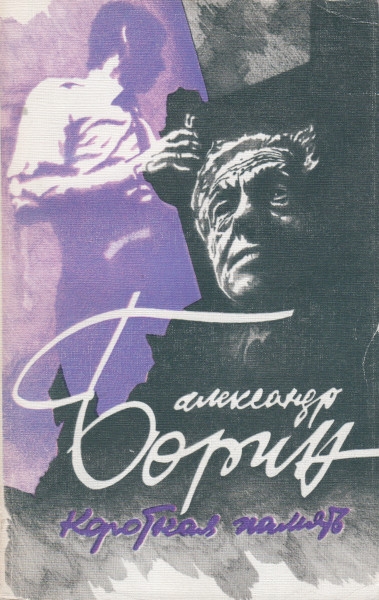

Если вы любите захватывающие романы с элементами боевика, триллера и романтики, то эта книга для вас. Вы узнаете много нового о мире шпионажа и о том, как он связан с миром обычным. Вы пересмотрите свои взгляды и убеждения, свои сильные и слабые стороны, свои потребности и желания. Вы окунетесь в атмосферу научного поиска, анализа и обобщения. Не упустите шанс прочитать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и почувствовать всю мощь и красоту короткой памяти. Короткая память - это увлекательная и познавательная книга Александра Борисовича Борина, которая не оставит вас равнодушными. Приятного чтения! 😊