Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

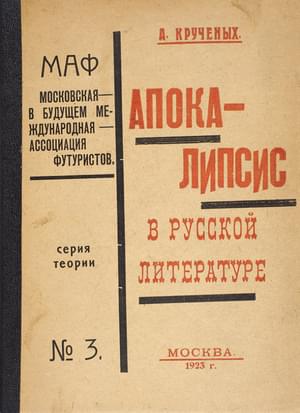

Сборник «15 лет русского футуризма. 1912–1927 гг.» от одного из ключевых участников движения – А. Крученых. В сборник входят материалы авторства А. Крученых по истории футуризма, о творчестве В. Хлебникова, поэма «Игра в аду» с авторскими комментариями, а также материалы и автобиографии С. Кирсанова, С. Третьякова, И. Терентьева. Иллюстрации – портреты и шаржи авторства И. Терентьева, М. Синяковой и др. Продукция № 151.https://traumlibrary.ru

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Алексей Елисеевич Крученых»: