Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

Гилгуд, Джон. На сцене и за кулисами [Текст]: Первые шаги на сцене. Режиссерские ремарки: [Пер. с англ.] / [Вступ. статья Ю. Ковалева, с. 5–58]; [Примеч. Л. Кавериной]. - [Ленинград]: [Искусство. Ленингр. отд-ние], [1969]. - 350 с., 8 л. ил.; 21 см.

Перейти на страницу:

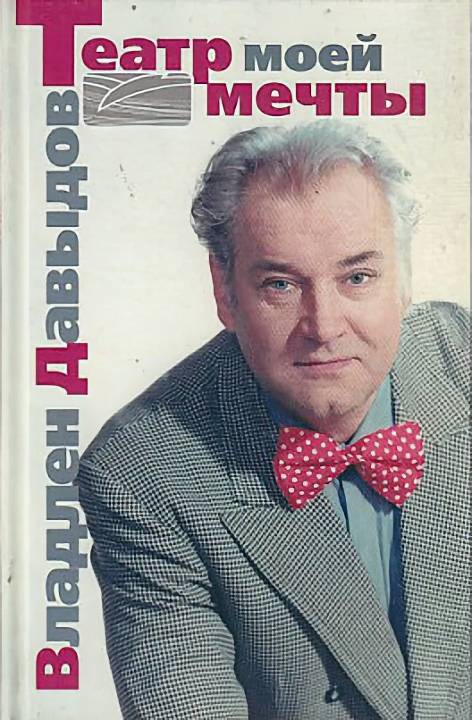

Еще книги автора «Джон Гилгуд»: