Шрифт:

Закладка:

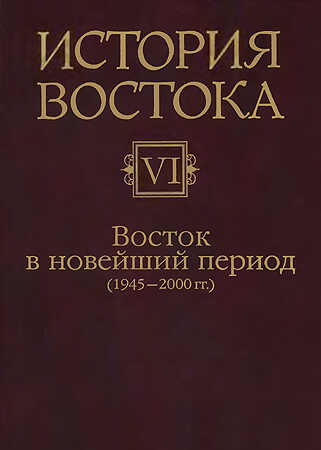

Книга является завершающим томом фундаментального шеститомного груда по истории Востока с древнейших время до наших дней (т. I был впервые издан в 1997 г., т. II — в 1995 г.; т. III — в 1999 г.; т. IV, кн. 1 — в 2004 г., т. IV, кн. 2 — в 2005 г.; т. V — в 2006 г.) и посвящена изучению истории стран Азии и Северной Африки во второй половине XX в. В общетеоретических главах рассматриваются особенности политических процессов в странах региона, закономерности их экономической эволюции и история общественной мысли. Проанализировано политическое, экономическое и культурное положение более 50 государств Востока, причем большинству из них посвящена отдельная статья. Подводятся итоги развития региона за рассматриваемый более чем полувековой период, обсуждаются тенденции и перспективы эволюции стран Востока. Редактор Г.О. Ковтунович.