Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

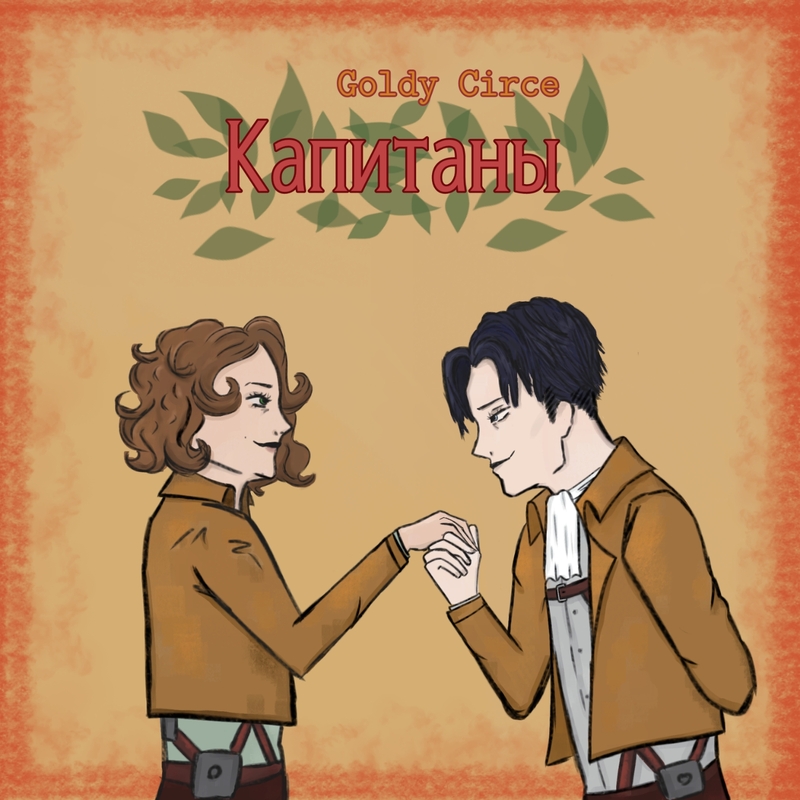

Вступая в Разведку — корпус с самой колоссальной статистикой смертности — ни Леви, ни Кáта не предполагали, что найдут там свою любовь. Однако никогда нельзя забывать, что жизни с особой иронией нравится вносить коррективы.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Goldy Circe»: