Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

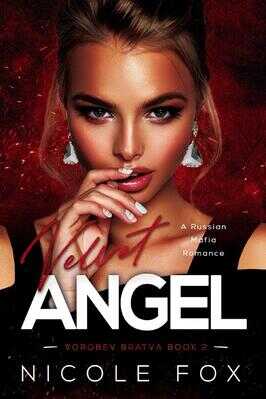

Завтра первый день оставшейся части моей жизни. Я верну свою дочь на руки, и мы сможем начать все сначала. Спойлер: завтра никогда не наступит. В полночь в моё окно постучали. И кто должен ворваться, как не сам черт? Исаак Воробьев никогда не собирался меня отпускать. Он сделал меня своей фальшивой женой. Он сделал меня своей королевой Братвы. Теперь у него есть еще одна просьба… И на этот раз он не примет ответа «нет».

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Николь Фокс»: