Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

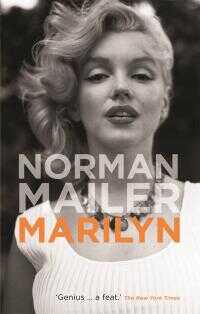

Биография легендарной звезды экрана Мэрилин Монро (впервые опубликована в 1973 году) от Нормана Мейлера, одного из самых видных писателей Америки второй половины ХХ века. Мейлер, лауреат двух Пулитцеровских премий, был первым писателем, который изучил связь между Монро и Бобби Кеннеди. Когда ее впервые опубликовали, эта книга была в списке бестселлеров на Нью-Йорк Таймс и стала книгой месяца An extraordinary biography by the two time Publitzer Prize winning author.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Норман Мейлер»: