Шрифт:

Закладка:

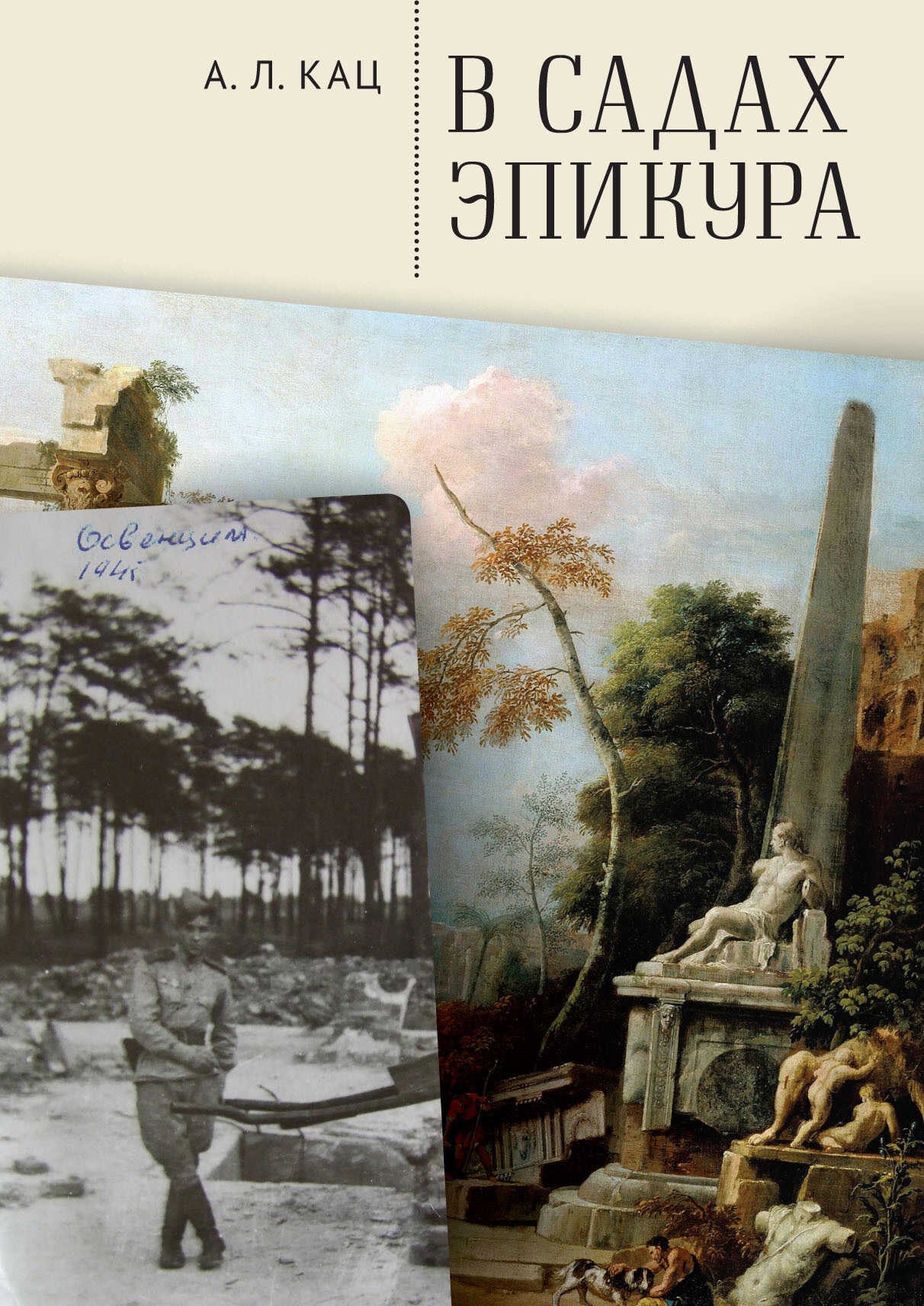

В 2022 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Алексея Леонидовича Каца (1922–1978), блестящего и авторитетного историка, исследователя социальной жизни Древнего Рима и его важнейших идейных течений – манихейства и неоплатонизма (среди конкурирующих философских школ лично симпатизировал более всего Эпикуру и его последователям).Обширные воспоминания А. Каца начинаются картинами довоенного московского детства, прошедшего в знаменитом посёлке художников Сокол. Уже в школьные годы проявились его интерес к театру и неординарные актерские данные. Рано потеряв отца, арестованного в 1934 году по 58-й статье, он тем не менее поступает на исторический факультет МГУ и успешно заканчивает первый курс. 23 июня 1941 года он сдает на отлично экзамен по истории Древнего Рима своему будущему наставнику А.Г. Бокщанину. Воспоминания автора об историческом факультете МГУ за 30 лет являются важным историческим источником и занимают большую часть его впервые публикуемых рукописей. Его непосредственное восприятие учебного процесса, общение с преподавателями, студенческая жизнь, личное знакомство с крупнейшими представителями советской исторической науки представляют большой интерес. Академические занятия прервала война. Студентов первого курса отправили рыть окопы, где завязались дружеские отношения с известными впоследствии историками Павлом Волобуевым, Юлианом Бромлеем, Михаилом Гефтером и другими.Во время боевых действий А.Л. Кац был армейским разведчиком, ввиду своих незаурядных способностей быстро продвинулся и окончил войну в Венгрии в звании старшего лейтенанта, кавалером двух боевых орденов, военным переводчиком разведуправления штаба 40-й армии. По возвращении в Москву, А.Л. Кац завершил образование, защитил кандидатскую диссертацию и был распределён в Киргизию, где продолжал поддерживать тесные научные и творческие связи со своими коллегами в Москве и Ленинграде.В книге присутствует нецензурная брань!В формате PDF A4 сохранен издательский макет.