Шрифт:

Закладка:

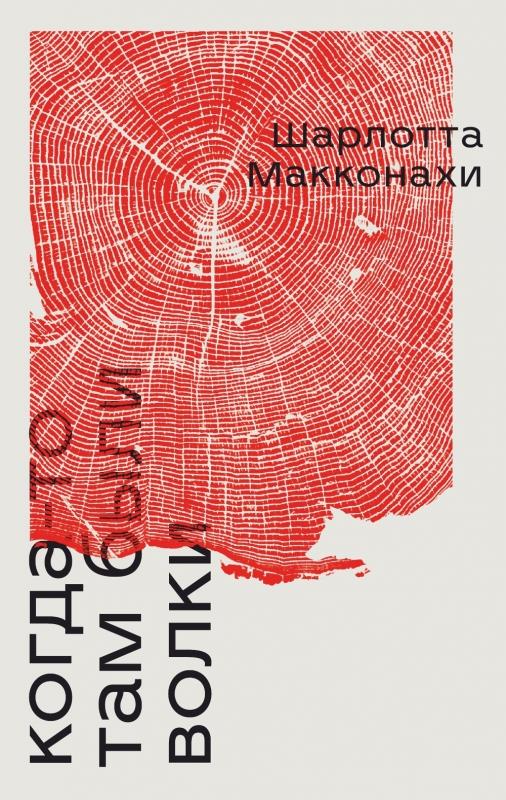

Новгородская земля, XVII век, дикий, неосвоенный край, место, где самые страшные легенды и сказания становятся былью, а Конец Света ожидается как избавление. Здесь демоны скупают души, оборотни ломают ворота, колдуны создают тварей из кусков человеческих тел, ходят слухи о близкой войне, а жизнь не стоит ломаного гроша. Леса кишат нечистью, на заброшенных кладбищах поднимаются мертвецы, древние могильники таят несметные сокровища, дороги залиты кровью, а с неба скалится уродливая луна, несущая погибель и мор.И столь безумному миру нужен подходящий герой. Знакомьтесь – Рух Бучила, убийца, негодяй, проходимец и немножко святой. Победитель слабых, защитник чудовищ, охотник на смазливеньких вдов с девизом «Кто угодно, кроме меня». Последняя надежда перед лицом опустившейся темноты. Проклятый Богом и людьми вурдалак.