Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

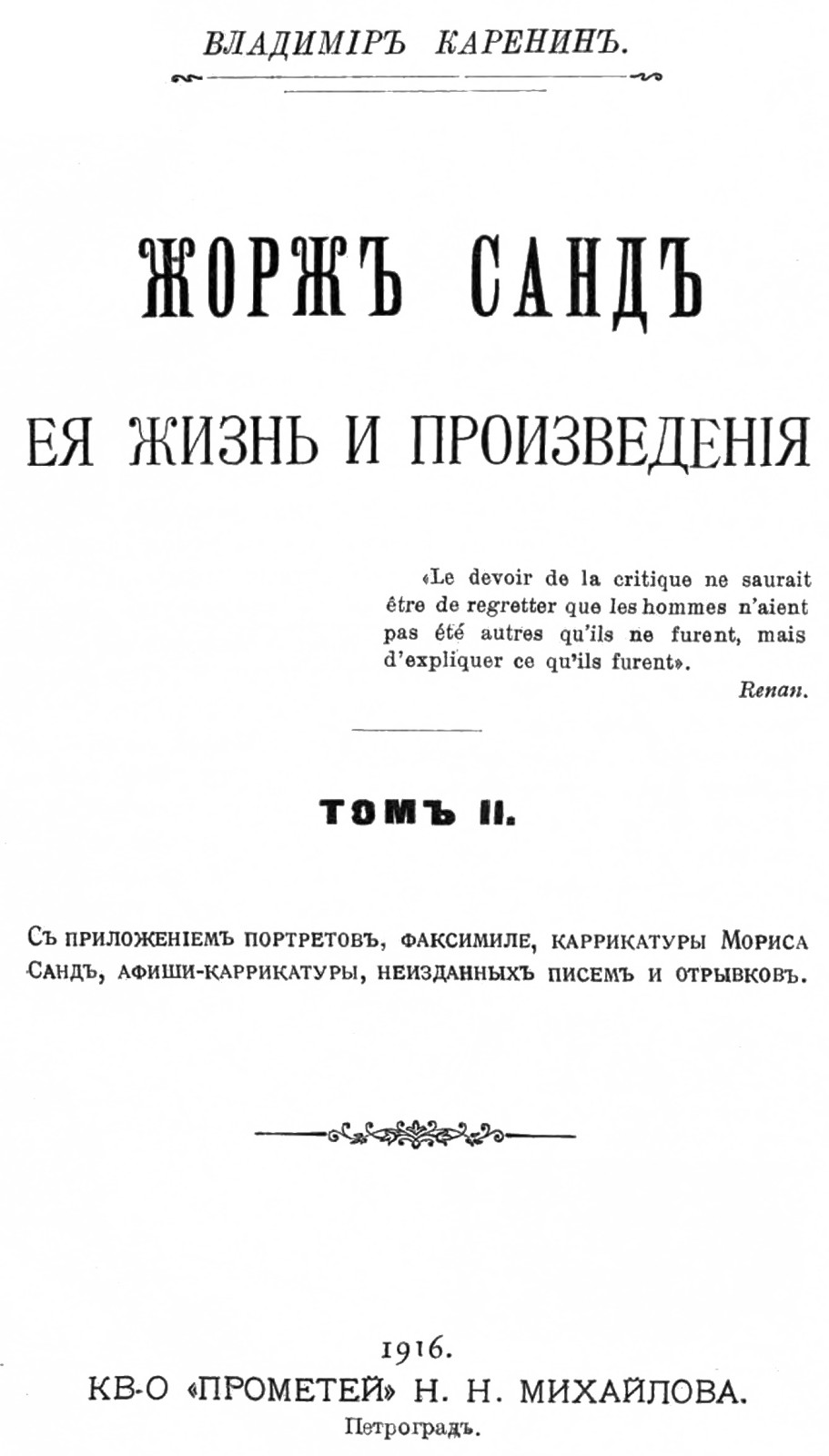

Варвара Дмитриевна Комарова (урождённая Стасова; 12 (24) августа 1862, Санкт-Петербург — 10 февраля 1943, Ленинград) — российский музыковед, литературовед, писательница. Дочь юриста Д. В. Стасова, сестра революционерки Е. Д. Стасовой, племянница критика В. В. Стасова. Литературные произведения публиковала под псевдонимом Владимир Каренин. История жизни Жорж Санд с 1838 по 1848 год.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Варвара Дмитриевна Комарова»: