Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

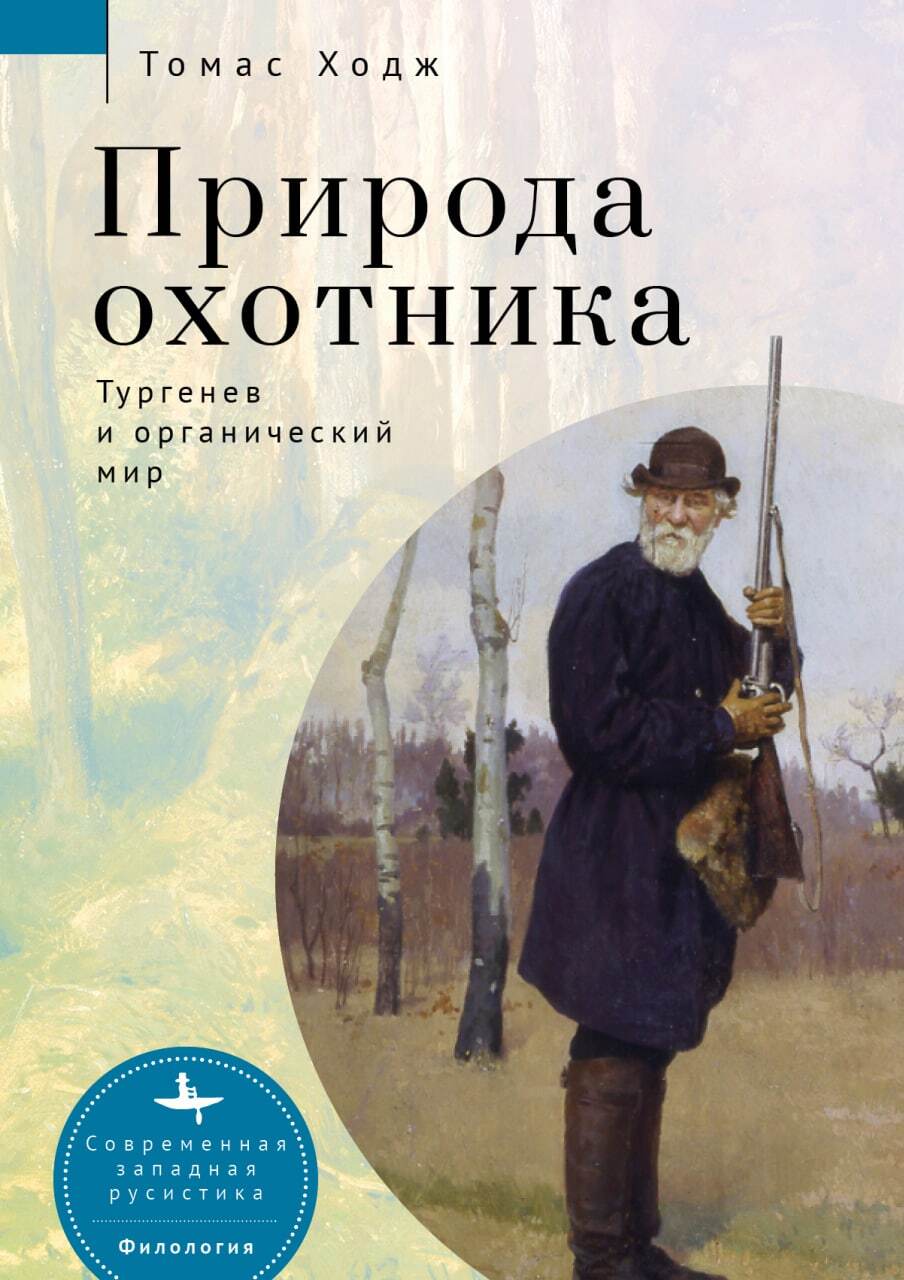

Исследование Томаса Ходжа посвящено «артистически-охотничьей» стороне жизни Ивана Тургенева. Для своей работы автор выбирает эксцентрическую точку зрения, что позволяет по-новому взглянуть на наследие писателя: с этой точки зрения тургеневские отношения с лесами, болотами и их обитателями становятся необходимыми для понимания его творческих и идеологических концепций.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Томас П. Ходж»: