Шрифт:

Закладка:

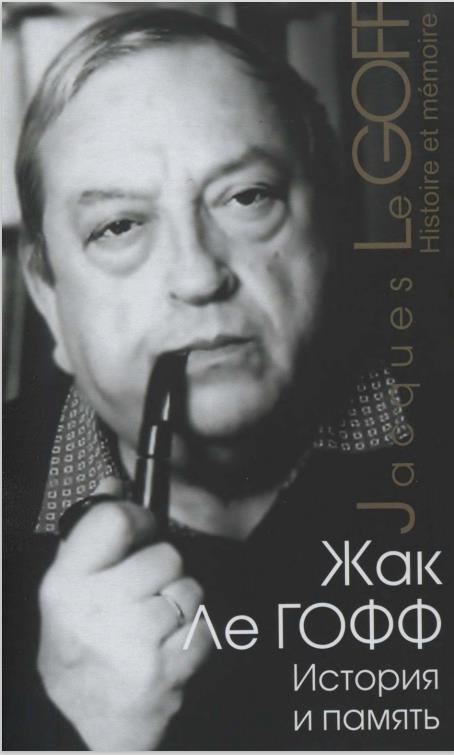

Жак Ле Гофф - один из наиболее известных французских историков-медиевистов, представитель школы «Анналов». Целый ряд его фундаментальных трудов был переведен на русский язык. Четыре опубликованных в настоящем издании текста («История», «Память», «Древность/современность», «Прошлое/настоящее»), которые составили настоящую книгу, представляют собой некое единое размышление об истории. Автор стремится в них раскрыть содержание труда историка, с позиции философии истории показать, как в определенных кругах и в отдельные эпохи происходила ее концептуализация и идеологизация. В этой книге представлены одновременно история исторической мысли и ее теория, а также дается очерк методологии истории, рассмотренной сквозь призму нескольких ключевых понятий. Этой книгой Жак Ле Гофф старался помочь историкам и читателям лучше понять смысл работы, осуществляемой историей, лучше осознать самое историю.