Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

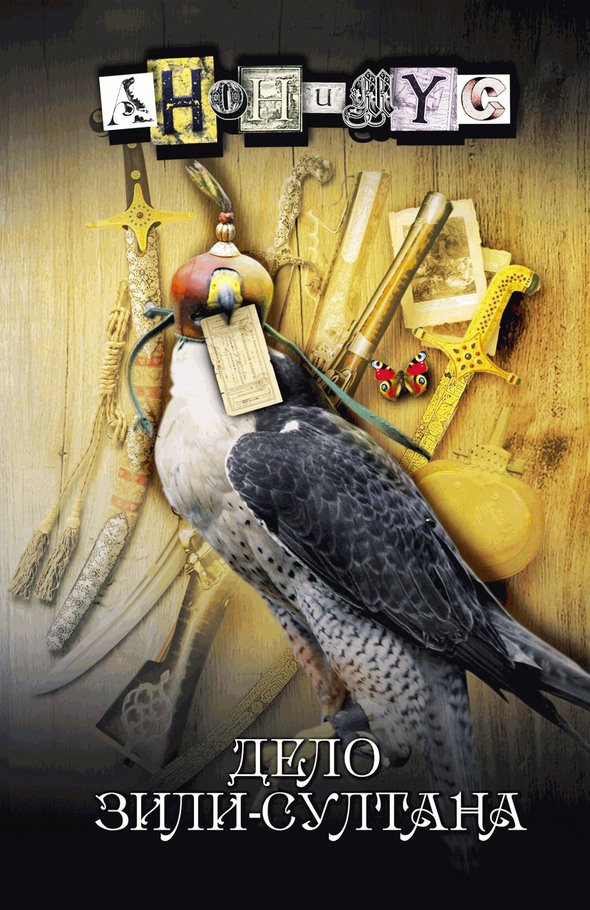

Наши дни. Следователь Орест Волин получает приказ расследовать дело об убийстве в московском Музее Булгакова. Сотрудница музея, придя утром на работу, обнаружила мертвое тело с ножом в спине. Но затем тело бесследно исчезло. Было ли преступление реальным? Или это чей-то злой розыгрыш?Тем временем Орест Волин получает новости о том, что зашифрованные дневники надворного советника Загорского, которые он обнаружил в ходе предыдущего дела, на самом деле – ранее не публиковавшийся дневник Михаила Булгакова, описывающий события 1918–1921 годов… И как это связано с убийством в Музее Булгакова?Читайте продолжение проекта АНОНИМYС и стройте собственные догадки, кто скрывается за псевдонимом.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «АНОНИМYС»: