Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

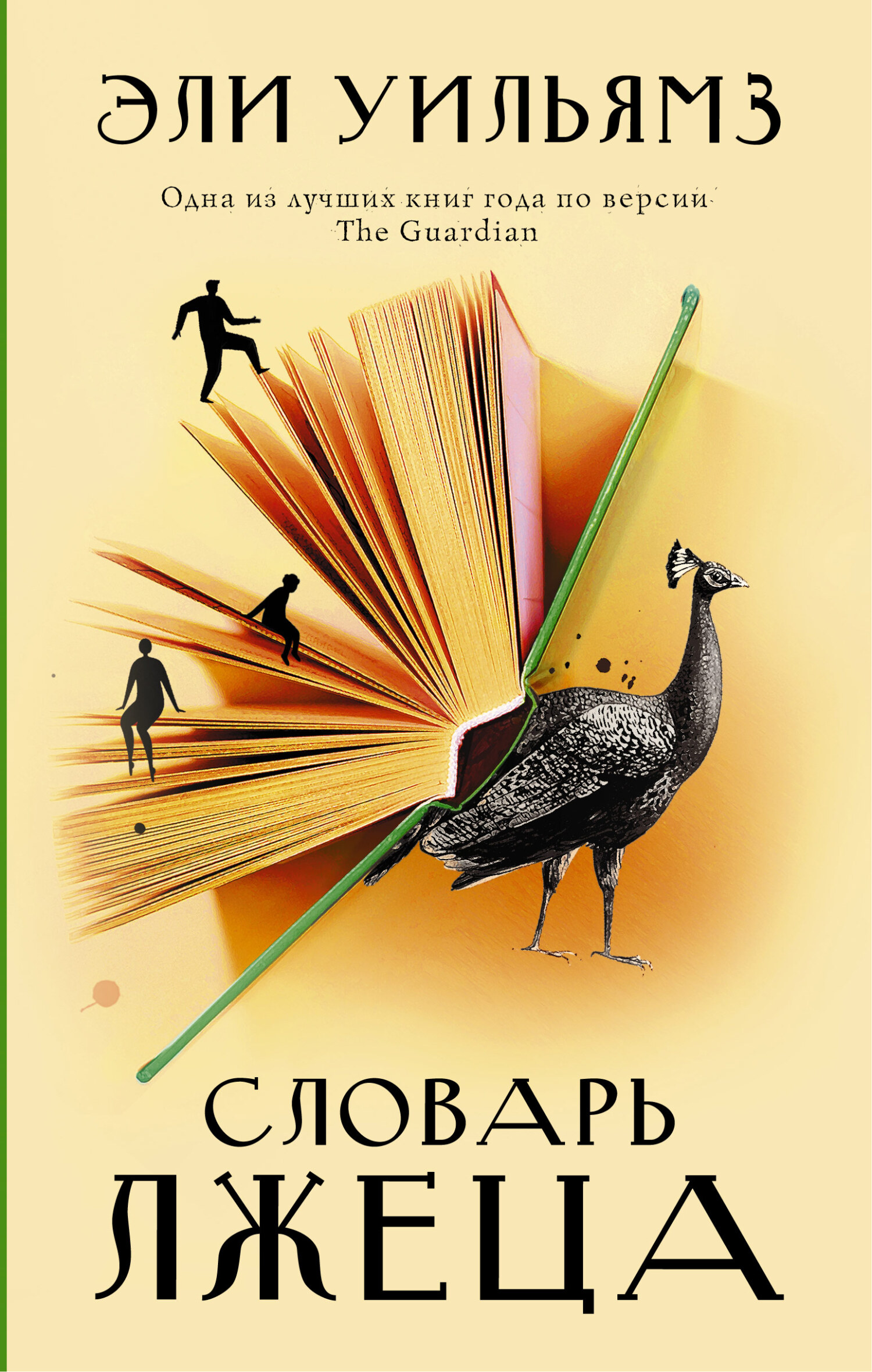

Словарь – ненадежный рассказчик. Особенно словарь, зараженный маунтвизелями.* маунтвизель (сущ.), фиктивная словарная статья, намеренно вставленная в словарь или энциклопедию для защиты авторских прав.Гораздо безопаснее читать новеллы.* новелла (сущ.), небольшая повесть, обыкновенно о любви.Но и они зачастую оказываются романами…* роман1 (сущ.), повествовательное произведение со сложным сюжетом и многими героями, большая форма эпической прозы.* роман2 (сущ.), любовные отношения.Чем бы ни прикидывалась эта книга, не верьте ей на слово. Может оказаться, что этого слова не существует, и вы останетесь ни с чем!

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Эли Уильямз»: