Шрифт:

Закладка:

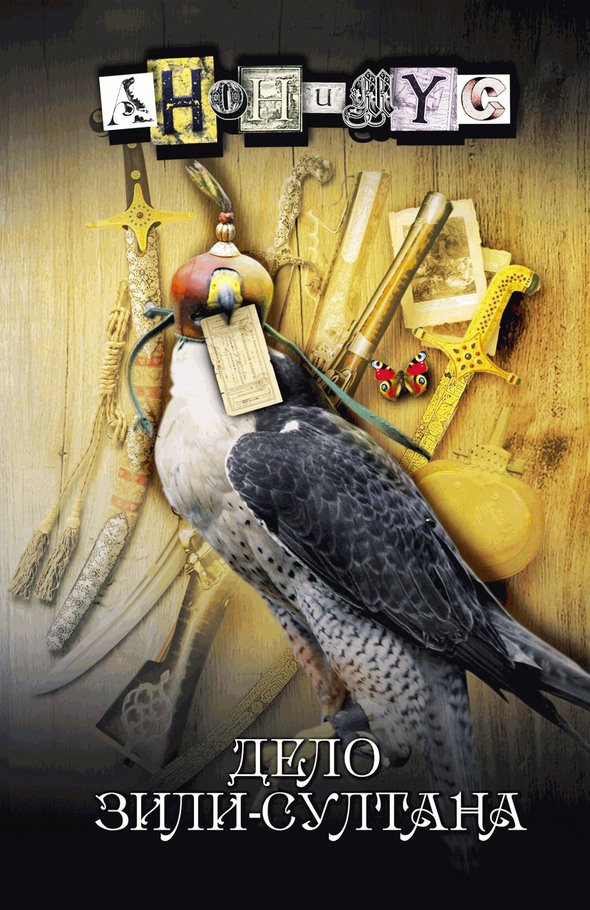

Расследуя довольно заурядное дело, старший следователь Волин случайно наткнулся на тайник со старинными дневниками. А там… а там он находит зашифрованные записи таинственного надворного советника Икс, гения разведки и уголовного сыска XIX века. На пожелтевших страницах разворачивается шпионская история, в которой даже самый близкий человек может оказаться предателем, за каждым углом подстерегает смертельная опасность, а любая ошибка грозит обернуться не только провалом операции, но и полным крахом для целой страны… Роман «Дело Зили-султана» открывает уникальную серию «АНОНИМYС», в которую войдут детективные романы, связанные между собой главными героями и сюжетной линией. Авторство этой серии будет раскрыто лишь после издания завершающей книги. Таким образом, читателям предстоит не только оценить оригинальность сюжета, но и самим почувствовать себя в роли детективов и разгадать главную интригу: принадлежат произведения перу одного автора или же над серией работал творческий коллектив писателей?