Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

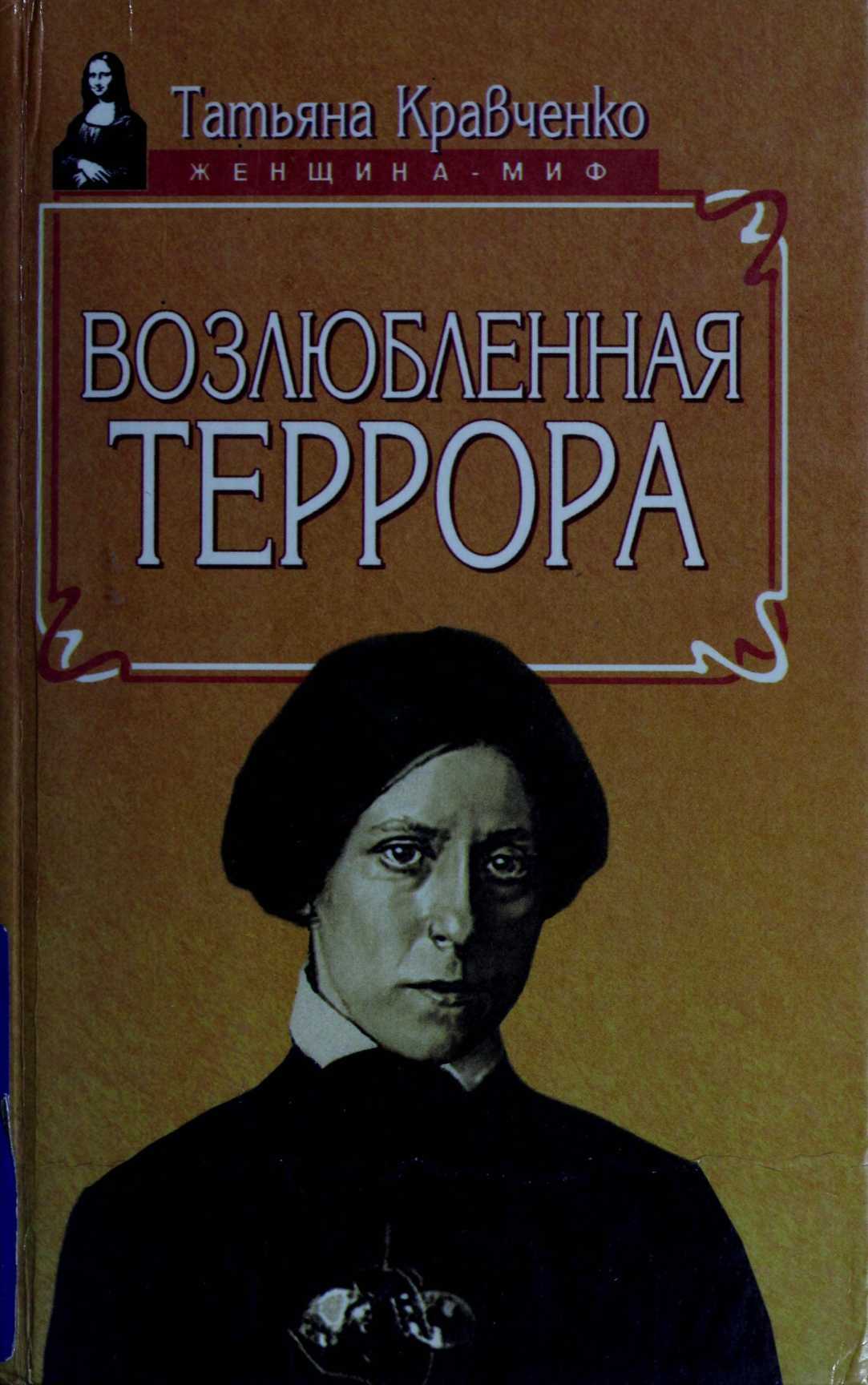

Мария Спиридонова — «эсеровская богородица» — была одной из «центральных террористок» в России начала века, она же стала одной из первых жертв советского террора. Образ железной женщины с неизменной папиросой в зубах, жестокой и безжалостной, прочно закрепился в общественном сознании. Была ли она такой? И что подвигло «мученицу долга» на путь насилия? Почему Максимилиан Волошин, посвятивший Марусе Спиридоновой стихотворение «Чайка», почувствовал в актах женского террора Вечную Женственность? И можно ли услышать «аккорды любви» в вихре бури? Книга предлагает читателю ответы на эти и многие другие вопросы…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Татьяна Юрьевна Кравченко»: