Шрифт:

Закладка:

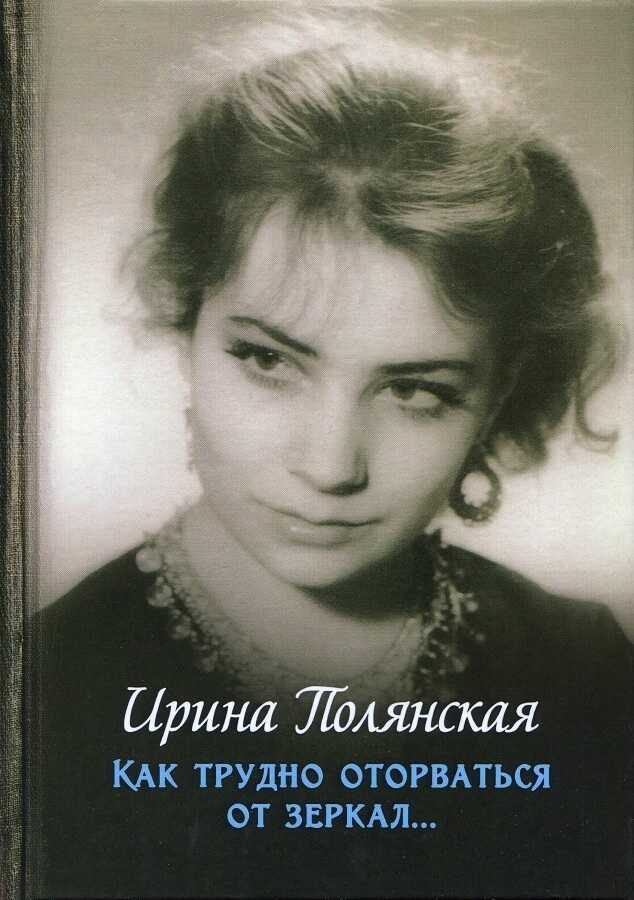

В книгу известной писательницы Ирины Полянской (1952–2004) вошли лучшие рассказы и ранее не издававшийся роман «Как трудно оторваться от зеркал...». Признанная романистка и рассказчица, Ирина Полянская получила актёрское и литературное образование, работала аккомпаниатором, актрисой, санитаркой в травматологии, корреспондентом в газете, редактором в журналах. В конце 80-х входила в группу молодых писательниц «Новые амазонки», причисленную критикой к идейно-эстетическому течению «новой женской прозы» в современной русской литературе. Роман «Как трудно оторваться от зеркал...» посвящён первой любви и во многом автобиографичен. «Внутренняя жизнь одарённой девушки-подростка становится предметом пристального внимания. В запутанных отношениях девочек и мальчиков, строящихся на нюансах, в детских интригах, разрывах и дружбах, проглядывает целая гамма чувств, создаётся напряжение духовной жизни героини. Это и традиционная психологическая проза, восходящая не столько к Толстому, сколько к Прусту, это и современная импрессионистская проза, впитавшая в себя опыт всего XX века. Личная мелодия — вот что отличает всё написанное Ириной Полянской. Она может звучать сильно и мощно, как в многоплановых полифонических вещах, и может звучать тихо, мерцающе-нежно, как в последнем, прощальном романе талантливой, безвременно умершей писательницы». (Алла Латынина)