Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

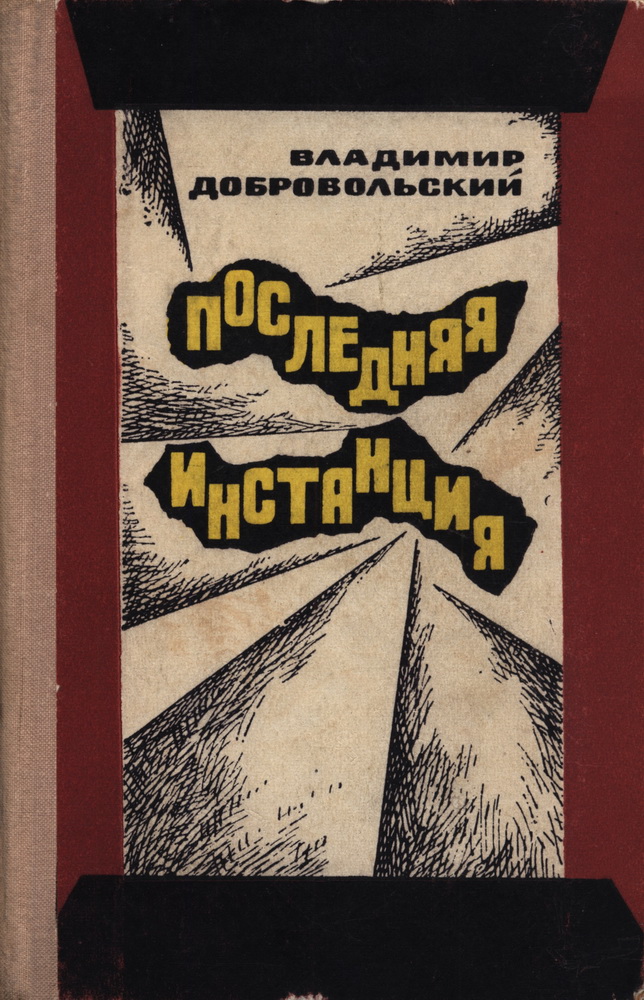

Владимир Добровольский — автор широко известных советскому читателю книг: «Трое в серых шинелях», «Август, падают звезды» и др. Главные персонажи новой повести «Последняя инстанция» — следователи, работники уголовного розыска. В повести показана сложная работа людей, призванных стоять на страже социалистической законности. С честью выходят работники следствия из запутанных, сложных ситуаций и по отдельным штрихам, случайным эпизодам, еле заметным следам добиваются раскрытия совершенного преступления. Интересна и поучительна работа молодого капитана милиции Бориса Ильича Кручинина, работа, воодушевленная и озаренная верностью своему общественному долгу.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владимир Анатольевич Добровольский»: