Шрифт:

Закладка:

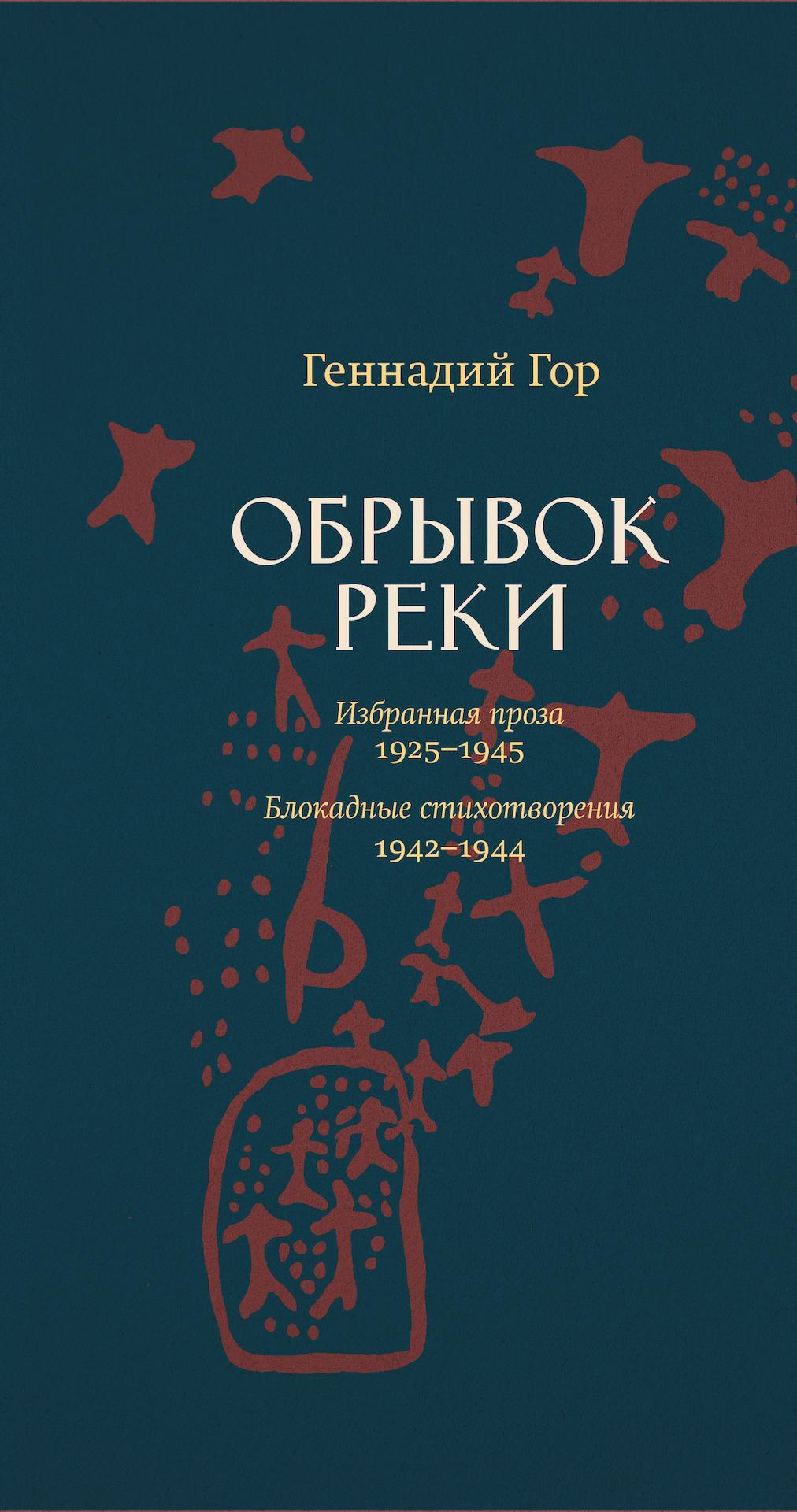

Обрывок реки – это сборник прозы и стихов одного из самых оригинальных и необычных писателей советского времени. Геннадий Гор – псевдоним Гдалия Самуиловича Гора, который был не только прозаиком и поэтом, но и художником, философом, критиком и публицистом. Его творчество отличается глубиной мысли, свободой формы и экспериментальностью. Он писал о войне и мире, о любви и смерти, о человеке и природе, о культуре и искусстве. Его произведения – это попытка проникнуть в суть бытия, выразить свое видение мира и свою индивидуальность. В этом сборнике представлены разные периоды творчества Гора: ранняя проза 1920-х годов, в которой он экспериментировал с языком и формой; избранные рассказы 1930-х годов, в которых он много писал о малых народах России; две повести – «Северный дневник» (1929) и «Последний день» (1945), в которых он осмысливал сложность и противоречивость советского общества; а также блокадный цикл стихотворений 1943-1944 годов, в которых он отразил свои переживания в осажденном Ленинграде. Эти тексты несомненно свидетельствуют друг о друге, формируют общее пространство, в котором наивный формальный эксперимент 1920-х и абсолютный предел языка и субъективности в разрыве блокады преломляются во множестве отражений.

Если вы любите литературу, которая не боится экспериментировать с языком и формой, которая отражает сложность и противоречивость человеческого опыта, то эта книга для вас. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и наслаждаться уникальной прозой и поэзией Геннадия Гора.