Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

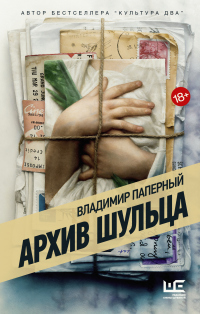

Владимир Паперный – культуролог, историк архитектуры, дизайнер, писатель. Его книга о сталинской архитектуре “Культура Два” стала интеллектуальным бестселлером.Лос-Анджелес. Эмигрант Александр Шульц, Шуша, неожиданно получает посылку. В коробке – листы и катушки с записями. Исследуя, казалось бы, уже навсегда утерянный архив, архитектор Шульц достраивает историю своей семьи. Она становится настоящим “русским романом”, где юмора не меньше, чем драмы, а любовь снова побеждает смерть.Содержит нецензурную брань!

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владимир Паперный»: