Шрифт:

Закладка:

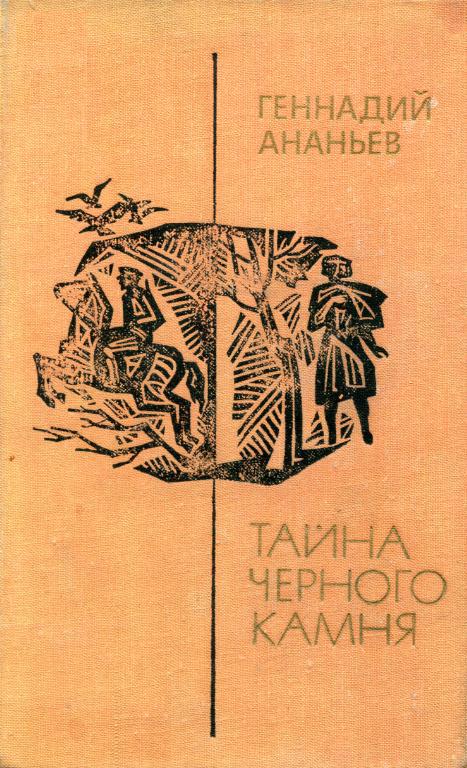

Проходят десятилетия, меняется страна, но государственная граница по-прежнему остается тем местом, где могут нести службу только люди бесстрашные, беззаветно преданные своему народу и Отечеству. Именно такими людьми предстают герои произведений, вошедших в эту книгу, вне зависимости от того, где им приходится нести нелегкую дозорную службу. Геннадий Ананьев – лауреат литературной премии «Во славу Отечества» и многих других – стал солдатом в 1946 году и с тех пор связал свою судьбу с охраной рубежей нашей Родины, с героическими буднями пограничных застав. Многие произведения автора давно и заслуженно вошли в золотой фонд отечественной военно-приключенческой литературы. Новая книга признанного мастера остросюжетной литературы является юбилейной, четырехсотой, в серии «Военные приключения».