Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

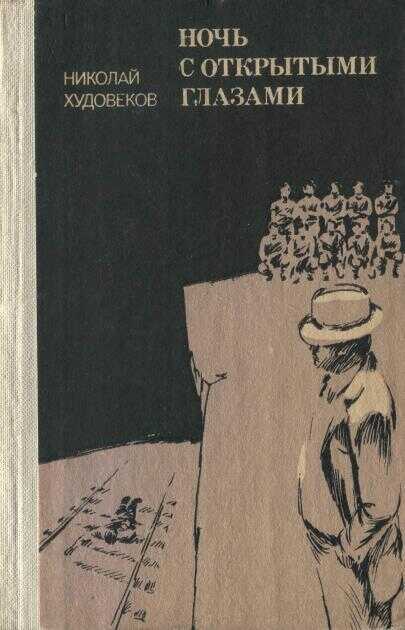

Научно-приключенческие повести составили книгу автора. Они утверждают гуманистическое начало в человеке, искреннее, земное отношение к добру и злу.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Николай Валентинович Худовеков»: