Шрифт:

Закладка:

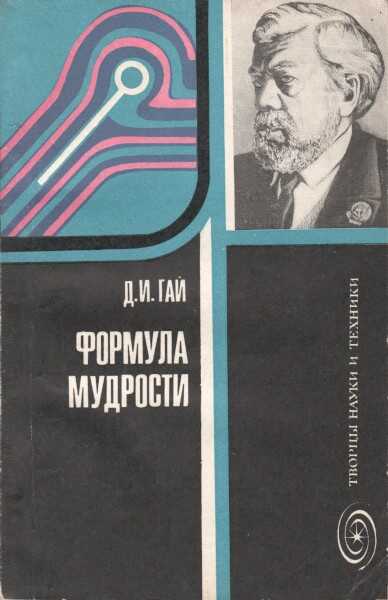

Научно-художественная книга о жизни и творчестве академика С. А Чаплыгина, первого Героя Социалистического Труда среди советских ученых, ученика и соратника основоположника современной аэродинамики Н. Е. Жуковского.Гай Давыд Иосифович имеет университетское образование, около двадцати лет работает в газете «Вечерняя Москва». Автор романа «До свидания, друг вечный», нескольких очерковых и научно-художественных книг. Значительное место в его творчестве занимает авиация. Ей он посвятил книги «Вертолеты зовутся Ми», «Профиль крыла», «Небесное притяжение», в которых рассказал о жизни и деятельности выдающихся советских авиаконструкторов М. Л. Миля, В. М. Петлякова и В. М. Мясищева.Серия «Творцы науки и техники».Рецензенты: доктор физико-математических наук, профессор А. А. Космодемьянский, доктор технических наук, профессор Г. Н. Абрамович, доктор технических наук А. А. Кобзарев.