Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

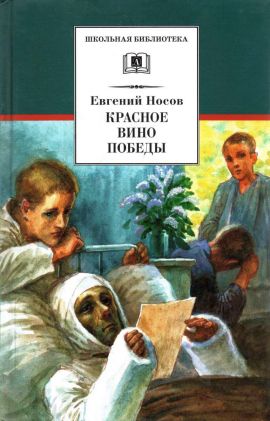

В сборник известного мастера прозы включены рассказы о деревне, о работе на земле, о природе, а также произведения, в которых звучит тема войны, тема народной памяти, ее социально-нравственной значимости в наши дни. Для старшего школьного возраста. Художники: Башков Леонид Григорьевич, Далецкая Юлия Павловна. Иллюстрации на переплете Косульников Борис Михайлович.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Евгений Иванович Носов»: