Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

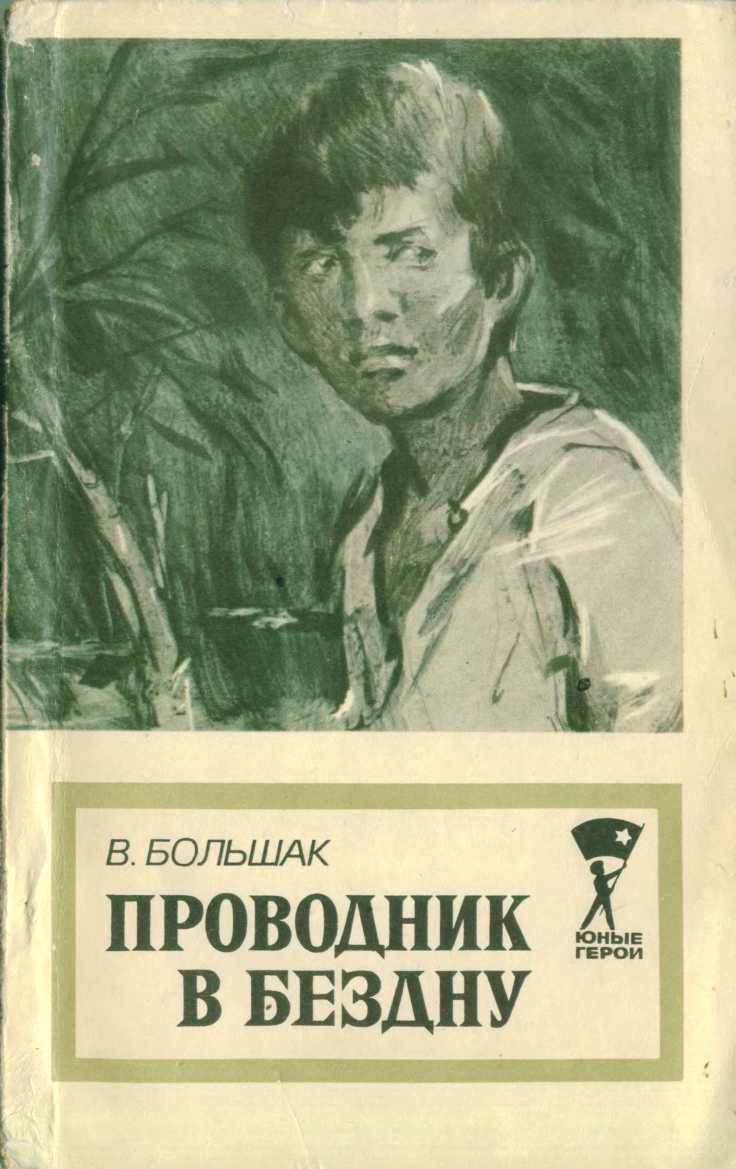

Украинский писатель Василь Большак увлекательно рассказывает о подвиге пионера Гриши Мовчана, который завёл фашистов в непроходимую трясину. Раненый юный герой оказался в партизанском отряде — его спасли советские бойцы.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Василий Григорьевич Большак»: