Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

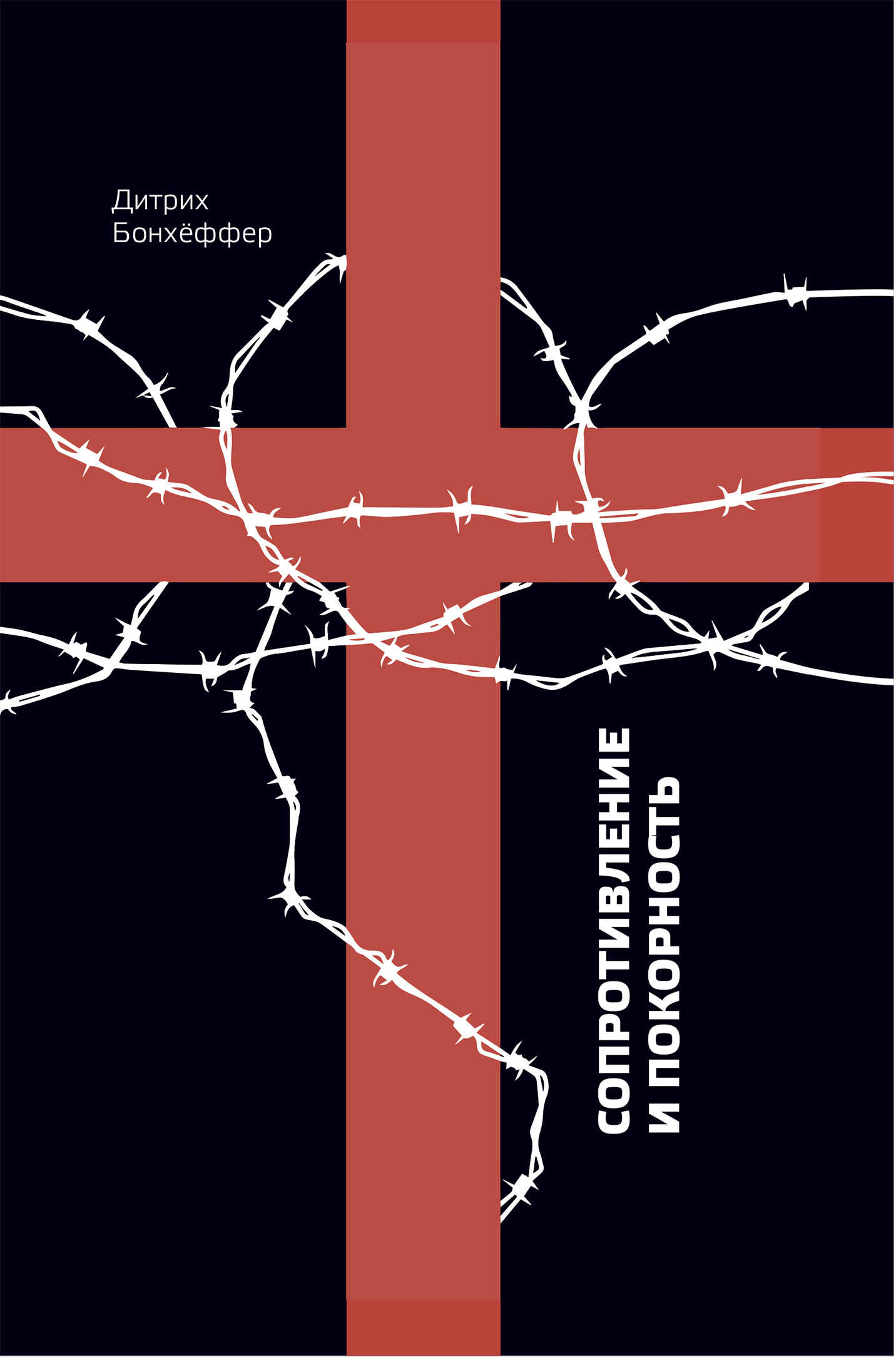

Дитрих Бонхёффер – один из наиболее значимых богословов ХХ века, лютеранский пастор, участник антинацистского Сопротивления. Самый известный его текст, «Сопротивление и покорность», представляет собой сборник писем, написанных им в последние годы жизни во время заключения в тюрьмах гестапо. Бонхёффер призывает к ответственной христианской жизни «в миру», к исповеданию своей веры перед лицом самых острых и насущных проблем общества, к активной гражданской и социальной позиции. Эта книга – пронзительный документ мужественного христианского свидетельства в самом эпицентре величайшей катастрофы ХХ века.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Дитрих Бонхеффер»: