Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

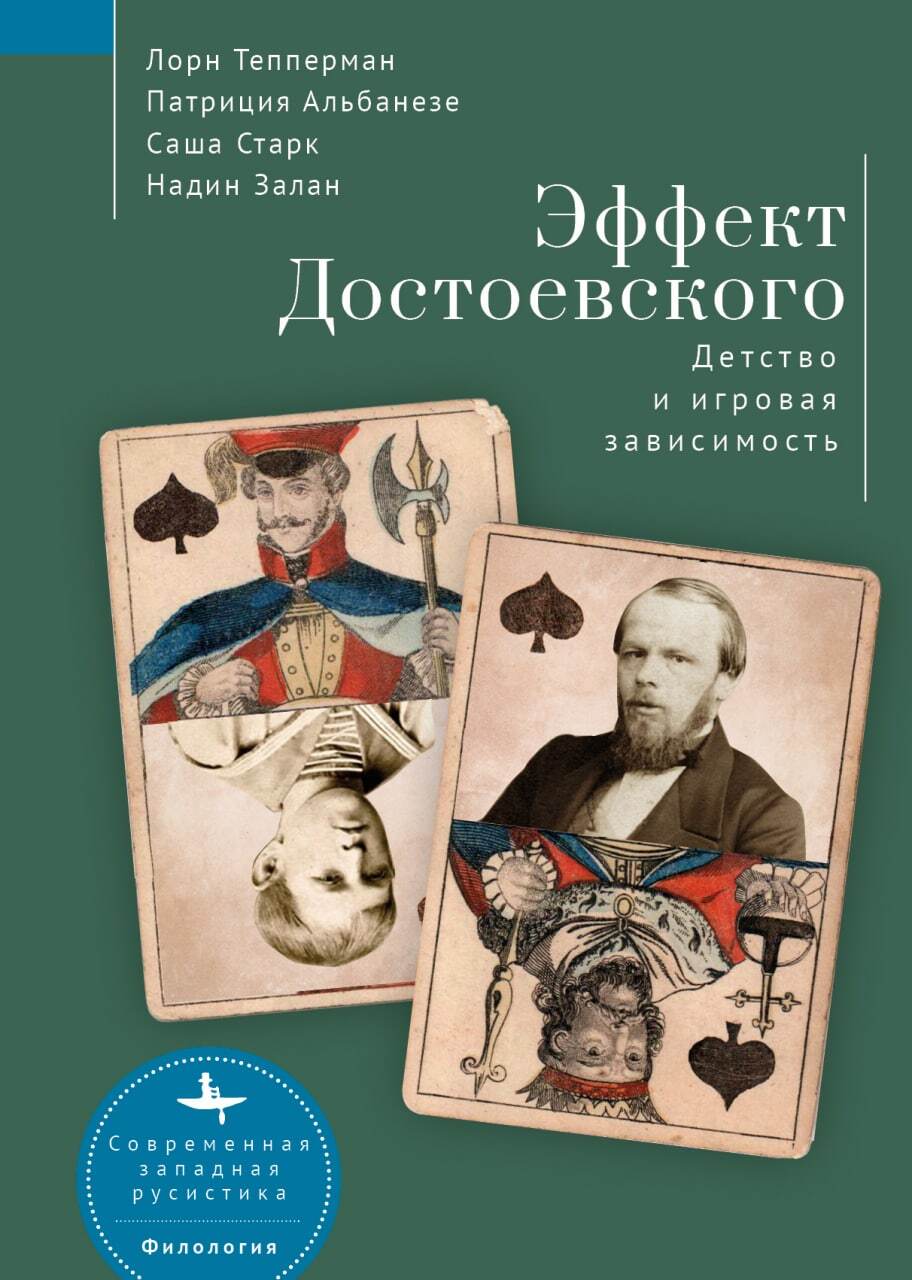

Сравнивая жизнь Достоевского с опытом современных игроманов, социологи обнаружили то, что они назвали «эффектом Достоевского». Авторы на примере великого русского писателя показывают, что причиной игровой зависимости зачастую оказывается не наследственная предрасположенность, а социальные факторы, такие как детские травмы и плохая способность справляться со стрессом во взрослой жизни. Книга предлагает новое понимание жизни и творчества Достоевского и проводит удивительные параллели его биографии и историй других игроков, стирая зачастую неуловимую грань между фактами и литературным вымыслом.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Лорн Тепперман»: